¡Feliz el alma que se abandona en manos del Obrero eterno! Por su Espíritu, todo fuego y amor, que es “el dedo Dios”, el artista divino cincelará en ella los rasgos de Cristo a fin de que se parezca al Hijo de su amor, según el designio inefable de su sabiduría y de su misericordia.

D. Columba Marmion, OSB

No nos dejemos abatir por las pruebas, las contradicciones. Ellas serán tanto más grandes y profundas cuanto Dios nos llame a mayor perfección. ¿Por qué esta ley?

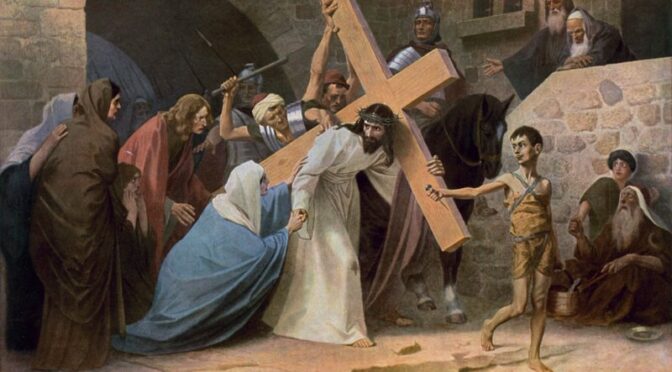

Porque es el camino por donde pasó Jesús, y cuanto más queramos estar unidos a Él, tanto más debemos asemejarnos a Él en el más profundo e íntimo de sus misterios. San Pablo, ya lo sabéis, reduce toda la vida interior al conocimiento práctico de Jesús, y de Jesús crucificado. Y Nuestro Señor mismo nos dice que el “Padre, que es el divino viñador, poda la rama para que dé más frutos”. Purga bit eum ut fructum plus afferat. Dios tiene mano poderosa, y sus operaciones purificadoras llegan a profundidades que sólo los santos conocen; por las tentaciones que permite, por las adversidades que envía, por los abandonos que y soledades que produce en el alma, intenta deshacerla de lo creado; la “persigue para poseerla”; penetra hasta los tuétanos, “rompe hasta los huesos”, como dice Bossuet en alguna parte, “a fin de reinar solo”.

¡Feliz el alma que se abandona en manos del Obrero eterno! Por su Espíritu, todo fuego y amor, que es “el dedo Dios”, el artista divino cincelará en ella los rasgos de Cristo a fin de que se parezca al Hijo de su amor, según el designio inefable de su sabiduría y de su misericordia.

Hay almas que tienen mucha actividad: hacen oración, se dan a la mortificación, se dedican a obras… adelantan, pero cojeando, un poco, porque su actividad es en parte humana. Hay otras almas que Dios ha tomado de su mano y que adelantan mucho, porque es Él mismo quien obra en ellas. Pero, antes de llegar a este segundo estado, se debe sufrir mucho, porque conviene que antes haya dejado sentir el Señor al alma que ella no es nada, ni puede nada; conviene que Él llegue a decir con toda sinceridad: Ut jumentum factus sum, apud te: ad nihilum redactus sum et nescivi: “Yo soy estúpido, sin inteligencia, como bestia de carga ante el Señor.”

Querida hija mía, es esto lo que el Señor está dispuesto hacer en vos, y tendréis que sufrir mucho mientras no logréis este resultado; pero no os espantéis si sentís que todo hierve en vos; no os desaniméis si, luego, sentís vuestra incapacidad porque Dios, después de haber como anulado vuestra actividad humana, vuestras energías naturales, tomará Él mismo al alma y la conducirá a la unión consigo. Cuando hagáis el Vía-Crucis, uníos a los sentimientos que tenía nuestro divino Salvador; esto no puede dejar de agradar al Padre Eterno, si le ofrecemos la imagen de su Hijo. En la XIV estación, vemos el Cuerpo de Nuestro Señor exinanitum, “inanimado”, pero tres días después sale del sepulcro, lleno de vida, de una vida magnífica… Lo mismo acaecerá con nosotros; si dejamos que Dios obre en nosotros, después de que Él haya destruido todo lo que en nosotros se opone a la gracia, nos llenará de su vida; será la realización de esta palabra: Christus mihi vita: “Cristo es mi vida.”

A esto debéis aspirar: el Padre eterno sólo desea ver en vos a su Hijo. Acordaos de la palabra de san Pablo: Ut inveniat in illo: Yo deseo ser hallado en Cristo (no con mi propia justicia). Os aconsejo que pongáis todas las mañanas cada una de vuestras facultades a los pies de Cristo, a fin de que todo salga de Él y que vos nada hagáis sino por amor a Él.

No hay duda alguna de que vuestras penas interiores forman gran parte del plan de Dios misericordiosísimo para la santificación de vuestra alma. Todos hemos pasado por este invierno, porque “si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto”. Era necesario que vuestra alma fuese surcada por el sufrimiento; que experimentaseis que el sentimiento del entero abandono por parte de Dios es el mayor de todos los sufrimientos: “¿Dios mío, Dios mío, por qué me habéis abandonado?” Porque erais agradable a Dios, era necesario que la prueba os visitara… Después del invierno vendrá la primavera; luego, el verano…

El sufrimiento desprende al alma

Después de que el sacerdote, ministro de Cristo, nos ha impuesto en el sacramento de la penitencia la satisfacción necesaria y, por la absolución, ha lavado nuestra alma en la sangre divina, añade estas palabras: “Que todos los esfuerzos que hagas para cumplir el bien, que todo cuanto sufras, sirva para el perdón de tus pecados, aumento de la gracia y recompensa en la vida eterna.”

Por esta plegaria, el sacerdote da a nuestros sufrimientos, a nuestros actos de satisfacción, de expiación, de mortificación, de reparación, de paciencia —que de esta manera une al sacramento— una eficacia particular, que nuestra fe no puede olvidar de poner a luz. “En remisión de tus pecados,”

El Concilio de Trento enseña a este propósito una verdad muy consoladora. Nos dice que Dios tiene tal munificencia en su misericordia, que no sólo las obras de expiación que el sacerdote nos impone, o que nosotros mismos escogemos, sino también todas las penas inherentes a nuestra condición humana, todas las contrariedades temporales que Dios envía o permite y que nosotros soportamos con paciencia, sirven, por los méritos de Jesucristo, de satisfacción cerca del Padre celestial. Por esto —y yo no sabría encarecéroslo bastante—es una práctica muy excelente y fecunda, la de que cuando nos presentemos ante el sacerdote o, mejor aún, ante Jesucristo, para acusar nuestras faltas, aceptemos, en expiación de ellas, todas las penas, todas las contrariedades, todas las contradicciones que nos puedan sobrevenir; y más aún, la de señalarnos en este momento tal o cual acto de mortificación, por insignificante que sea, para irlo cumpliendo hasta la confesión siguiente.

La fidelidad a esta práctica, que encaja muy bien con el espíritu de la Iglesia, es extraordinariamente fecunda.

Por de pronto, evita el peligro de la rutina. Un alma que se sumerge de tal modo, por la fe, en la consideración de la grandeza de este sacramento por el que se nos aplica la sangre de Jesús, y que, por una intención llena de amor, se ofrece a soportar con paciencia, en unión con Cristo en la cruz, todo cuanto se presente de duro, difícil, penoso, contrario en su vida, una alma así es refractaria a la rutina que se pega, en muchas personas, en la frecuente confesión.

Además, esta práctica representa un acto de amor en gran manera agradable a Nuestro Señor, porque indica la voluntad de participar de los sufrimientos de su Pasión, el más santo de sus misterios.

Hay renuncias que, por decreto de la Providencia, trae consigo el curso de la vida y que debemos aceptar como verdaderos discípulos de Jesucristo: tales son el sufrimiento, la enfermedad, la muerte de seres amados, los reveses y adversidades, las contrariedades y contradicciones que dificultan la realización de nuestros planes, el fracaso de nuestras empresas, nuestras decepciones, los momentos de tedio, las horas de tristeza, el “peso del día”, que abatía ya entonces tan fuertemente a san Pablo hasta el extremo de que “la existencia —lo dice él mismo— le era pesada”… tantas miserias que nos despegan de nosotros mismos y de las criaturas, no sin mortificar nuestra naturaleza, y “haciéndonos morir” poco a poco, “cada día”: quotidie morior.

Ésta era la frase de san Pablo; pero, si “él moría cada día”, era para vivir más, cada día también, la vida de Cristo.

Siento mucha compasión por vos, por la prueba que Dios os envía en estos momentos. Es un martirio. Sin embargo, yo me conformo enteramente con la santa voluntad de nuestro amado Señor, que os envía esta cruz tan íntima de su Corazón Sagrado. Creedme, y os lo digo en nombre de Dios, esta prueba os ha sido enviada por el amor de Nuestro Señor, y ella debe realizar una obra en vuestra alma que ninguna otra podría llevarla a cabo. Será la destrucción de vuestro amor propio, y, cuando salgáis de esta prueba, seréis mil veces más querida de su Sagrado Corazón que antes. Pues, aunque os tenga mucha compasión, no quisiera por nada del mundo que dejarais de pasarla, porque veo que Jesús, que os tiene un amor mil veces mayor que el que os podáis tener vos misma, permite que os alcance esta prueba. Estad segura de que durante todo este tiempo, os encomendaré mucho en mis oraciones y sacrificios, para que Dios os de fortaleza para saber aprovecharos bien de esta gracia.

Ya sabéis que Dios se complace en conducirnos por el camino de la perfección a la luz de la obediencia, y con Frecuencia nos priva de toda otra luz y nos conduce sin dejarnos comprender sus caminos. Conviene mantenerse, durante pruebas semejantes, en una sumisión completa y en una convicción inquebrantable —a pesar de lo contrario que os puedan inspirar vuestra razón o el demonio— de que sabrá sacar su gloria y vuestro crecimiento espiritual de manera muy diferente de la que habríais escogido por vuestra cuenta. Yo os digo de parte de Dios que esta prueba es una ganancia para vos, y estoy tan convencido que, desde que me di cuenta de su comienzo, sabía que duraría una temporada; es muy dolorosa, es la mayor de las cruces que Dios puede enviar a un alma que lo ama, pero, mientras seáis obediente, no hay peligro ninguno.

El sufrimiento da frutos para el alma y para toda la Iglesia

Dios colma de bendiciones especiales al alma poseída del espíritu de abandono. Se siente uno incapaz de decir lo que Dios hace en esta alma, cómo adelanta en santidad. La conduce por caminos seguros a la cumbre de la perfección. A veces, es cierto, puede parecer que estos caminos contrarían el fin, pero “Dios logra sus fines, guiando todas las cosas con fuerza y dulzura”. “Todo”, decía Jesús a su fiel sierva Gertrudis, “tiene su hora en los adorables designios de mi providente Sabiduría”.

¡Felices las almas a quienes Dios llama a vivir sólo de la desnudez de la cruz! Ésta es para ellas un manantial inagotable de preciosas gracias.

Los sufrimientos son el precio y la señal de los verdaderos favores divinos… Las obras y las fundaciones basadas en la cruz y el sufrimiento son las únicas durables.

Los sufrimientos que habéis soportado son, para mí, señal de una bendición especial de Aquel que, en su sabiduría, ha querido basarlo todo en la cruz.

Hay en vuestra carta una frase que me satisface mucho, porque en ella adivino una fuente de gran gloria de Dios. Decís: “En mí no hay nada, absolutamente nada, en que yo pueda tener un poco de seguridad. Así, pues, no ceso de abandonarme con confianza en el corazón de mi maestro.” Ésta es, hija mía, la verdadera alegría, porque todo lo que Dios hace por nosotros es efecto de su misericordia, movida por el reconocimiento de esta miseria; y un alma que ve su miseria y que la presenta continuamente a los ojos de la misericordia divina, da mucha gloria a Dios, dándole ocasión de mostrar su bondad al alma. Continuad siguiendo este atractivo, y dejaos conducir, en medio de las tinieblas de la prueba, a la unión que Dios os prepara con Cristo.

En cuanto vos, Nuestro Señor me obliga a rogar mucho para que permanezcáis con gran generosidad sobre el altar de la inmolación con Jesús. Un alma, por miserable que sea, unida así a Jesús en su agonía, pero, como Abraham, “esperando contra toda esperanza”, da una gloria “inmensa” a Dios y ayuda a Jesús en su obra de la Iglesia.

Veo que habéis sufrido, yo he sufrido también: ¡estamos tan unidos! Pero, sin embargo, no podía desear otra cosa. Yo os he depositado con Jesús, como su Amén, en el fondo del seno del Padre. Él os ama infinitamente mejor que yo. Yo os entrego a Él, como María entregó a Jesús, y si Él quiere clavaros en la cruz con vuestro Esposo, si quiere para vos la vergüenza, el sufrimiento y equivocaciones, si quiere para vos la inmolación, yo lo quiero también, como lo quiero para mí mismo. No hemos sido hechos para gozar aquí abajo: nuestra felicidad está arriba: Sursum corda. En el plan divino, todo bien viene del Calvario, del sufrimiento. San Juan de la Cruz ha dicho que Nuestro Señor no da casi nunca el don de la contemplación, de la unión perfecta, más que a aquellos que han trabajado mucho y sufrido mucho por Él. Pues bien, mi anhelo sobre vos es esta unión perfecta, tan fecunda para la Iglesia y las almas. San Pablo nos dice: “De buena gana me gloriaré de mis flaquezas, a fin de que la fuerza de Cristo habite en mí.” Yo os deseo ver muy débil en vos misma, pero llena de la virtus Christi. Jesús ha prometido que, por la Santa Comunión, no solamente nosotros moraremos en Él, sino que Él morará en nosotros. Es ésta la virtus Christi. Cuando más nuestra vida proceda de Él, tanto más tendremos la virtus Christi, más nuestra vida glorificará al Padre: “La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto; aquel que mora en Mí y Yo en Él, éste da mucho fruto.”

El Señor es dueño de sus dones y, sin mérito ninguno de su parte, llama a ciertas almas a una unión más íntima con Él, a compartir sus penas y sus sufrimientos, para gloria de su Padre y bien de las almas: Adimpleo in corpore meo quae desunt passionum Christi pro corpore ejus, quod est Ecclesia: “Yo completo en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para su cuerpo místico que es la Iglesia.” “Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros de sus miembros.” Dios hubiera podido salvar a los hombres sin que éstos hubiesen tenido que sufrir o merecer, como lo hace con los niños pequeños que mueren después del Bautismo. Pero, por decreto de su adorable sabiduría, había decidido que la salvación del mundo dependiera de una expiación, de la cual su Hijo Jesús sufriría la mayor parte, pero a la que se asociarían sus miembros. Muchos hombres se olvidan de dar su parte de sufrimientos aceptados en unión con Jesucristo.

Por esto, Nuestro Señor escoge a algunas almas que se asocian a la gran obra de la redención. Son almas selectas, víctimas de expiación y de alabanza. Estas almas hacen mucho por la gloria de Jesús, mucho más de lo que se puede imaginar, y las delicias de Jesús están en hallarse en ellas. Pues bien, hija mía, estoy persuadido de que vos sois una de estas almas. Sin mérito ninguno de vuestra parte, Jesús os ha escogido. Si sois fiel, llegaréis a una estrecha unión con Nuestro Señor y, una vez unida a Él, perdida en Él, vuestra vida será muy fecunda para su gloria y la salvación de las almas. El día de las bodas místicas, no veréis sino flores de la corona que Dios colocó sobre vuestra cabeza. Pero, hija mía, no olvidéis jamás que la esposa de un Dios crucificado es una víctima. Os digo esto, porque preveo que sufriréis y os hace falta mucho ánimo, mucha fe, mucha confianza. Se tendrá que atravesar desiertos, tinieblas, oscuridades, desalientos, abandonos. Sin esto, vuestro amor no sería nunca profundo, ni fuerte. Pero si sois fiel y abandonada, Jesús os tenderá siempre la mano: “Aunque tenga que pasar por las tinieblas de la muerte, nada temeré, pues Vos estáis conmigo.”

Columba Dom Marmion, Dios nos visita a través del sufrimiento y el amor. Ed. Lumen, Buenos Aires-Mexico, 2004, pag. 196- 199. 204 – 207