Homilía del Domingo

Queridos hermanos:

El Evangelio de este Domingo, nos presenta a dos hermanas cuyas figuras gozan de no poco significado para nosotros. De hecho, se han llegado a convertir en las “evangélicas representaciones” de las dos grandes ramas en que se distingue la vida consagrada: la vida activa, apostólica o misionera, representada por Marta; y la vida monástica o contemplativa, reflejada en la persona y actitud de María: la una sirve y la otra escucha, y ambas reciben al Señor del Cielo en su humilde morada: “Estaba María absorta oyendo la dulzura de la palabra del Señor; Marta le preparaba el convite, en el cual María ya se gozaba.

En sentido místico, Marta, recibiendo al Señor en su casa, representa la Iglesia, que ahora lo recibe en su corazón. María, su hermana, que estaba sentada junto a los pies del Salvador y oía su palabra, representa la misma Iglesia, pero en la vida futura, en la que, cesando de todo trabajo y ministerio de caridad, sólo goza de la sabiduría.” (san Agustín).

Marta, la servidora del Señor

“Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas…”; dice Teofilacto que “El Señor no vitupera la hospitalidad, sino el cuidado por muchas cosas, esto es, la absorción y el tumulto. Y vean cómo el Señor nada dijo primero a Marta; mas cuando ella intentaba distraer a su hermana, entonces el Señor, habida ocasión, la corrigió. La hospitalidad es honrada mientras que nos atrae a las cosas necesarias; mas cuando empieza a estorbar a lo más útil, es manifiesto que la atención a las cosas divinas es más honrable.”

Nadie puede dudar que la actitud de Marta es sumamente noble, pues se dedica literalmente al servicio del Señor: habrá estado corriendo de un lado para otro disponiendo todo para atender lo mejor posible al Mesías que entraba a su casa, y este es el gran ejemplo que nosotros también debemos seguir una vez que hemos dejado entrar a Jesucristo a la morada de nuestra alma, es decir, disponerlo todo de tal manera que Él se sienta a gusto, lo cual se logra por medio de la virtud y el rechazo del pecado. El alma en pecado que pretende recibir a Jesús, es como si le dijese que pase a entrar y que se quede de pie mientras “el pecado” ocupa el sillón principal; pero si hablamos de pecado grave, pues ciertamente que Jesucristo no hallará lugar allí hasta que no se lo hagamos echando fuera el pecado. En cambio, el alma buena, bien dispuesta, que lucha cada día por vencer sus defectos y caídas confiando plenamente en el Señor a quien invita a su morada, es el alma que sinceramente está “trabajando por Dios”, ya que el trabajo por santificarnos es sumamente agradable al Señor que se ve “inevitablemente atraído por estas almas”. El único peligro de estas buenas almas, es de no aprender a “descansar en el Señor”, es decir, de caer en el activismo sin contemplación, por el cual se pueden hacer muchas obras realmente buenas, pero que producirán sus frutos sólo de manera accidental y, ciertamente, muchos menos de los que producen las almas que dedican tiempo al Dios por quien realizan sus buenas obras. Ejemplo de esto son los grandes santos misioneros, quienes mientras más actividades por la gloria de Dios tenían, más oración hacían; o mejor dicho: con más oración aún la acompañaban, porque esto es lo verdaderamente importante.

Se cuenta que una vez estaba san Juan Pablo II rezando en la capilla y su secretario se le acercó para llamarlo:

– “Santo Padre, santo padre”

– Y el santo seguía rezando

– Santo padre, santo padre, es algo muy importante

Y así continuó, varias veces, hasta que el Papa se da vuelta y le pregunta

– ¿Realmente es muy importante?

– Sí, santidad

– “Entonces hay que rezar”

Respondió el Papa, y continuó rezando.

Así nos enseñan a obrar los santos, siempre acompañando nuestra actividad con la contemplación, poniendo nuestros ojos en Jesucristo.

María, la contemplativa

“No se dice simplemente de María que estaba sentada cerca de Jesús, sino junto a sus pies; es para manifestar la presteza, la asiduidad, el deseo de oírlo y el gran respeto que profesaba al Señor.” (San Juan Crisóstomo).

Mientras Marta se dedicaba al servicio del Señor, María no pudo evitar quedarse como absorta en las palabras de Jesús. El hombre ha sido creado en este mundo como un viador que camina hacia la eternidad, es decir, hacia la contemplación sin fin de su Dios y Señor, pero es cierto también que desde ya, aunque de manera participada mas no por eso ineficaz, puede el alma poner sus ojos en Dios mediante la oración con la reflexión y meditación de sus misterios, que es como una manera de “anticipar nuestro fin último” dentro de lo que nos permite nuestra actual condición, en la cual nos podemos gozar de los misterios divinos ya que somos seres espirituales, capaces de degustar la verdad que contemplaremos cara a cara en la otra vida, y esta actitud de “contemplar”, es tan preclara que Jesucristo mismo la defiende en María, a quien “no le será quitada”, y tan importante que dentro del seno mismo de la Iglesia Dios se ha apartado a algunos pocos para que dediquen toda su vida a contemplar e interceder por sus hermanos mediante la oración en la vida monástica. Por eso dice San Gregorio que, “El cuidado de Marta no se reprende, pero se alaba el de María; son grandes los méritos de la vida activa, pero son mayores los de la contemplativa. Se dice además que nunca le será quitada la parte a María, porque las obras de la vida activa pasan con el cuerpo, mientras que los goces de la vida contemplativa mejoran al fin.”, y agrega san Ambrosio: “Que el deseo de la sabiduría te haga como María; ésta es la obra más grande, la más perfecta. Que el cuidado de tu ministerio no te aparte del conocimiento del Verbo celestial, ni acuses, ni estimes ociosos a los que veas dedicados a la sabiduría.”

En resumen, ambas hermanas nos presentan los aspectos de nuestra vida como creyentes: trabajar por la gloria de Dios y aprender a contemplar, cada cual según su deber de estado (no se le pedirá lo mismo a una madre de familia que a un monje), pero siempre según la voluntad de Dios e “invirtiendo tiempo en Él, en la oración”, para que así todo nuestro obrar esté como impregnado de la contemplación de los divinos misterios, pudiendo palpar así los notables frutos espirituales que se siguen de las obras puestas en las manos de Dios.

Le pedimos en este día a María Santísima, que nos alcance la gracia de jamás cansarnos de trabajar por la gloria de Dios, asentando las bases de todo nuestro obrar en la cotidiana, sincera y profunda oración según nos lo permita nuestro deber de estado y sin poner excusas a Dios para dedicarle el tiempo que se merece, comenzando por la santa Misa del Domingo y las demás oraciones que acompañen y robustezcan nuestra jornada, teniendo siempre claro que “Jesucristo es la parte mejor”, capaz de transformar toda nuestra existencia.

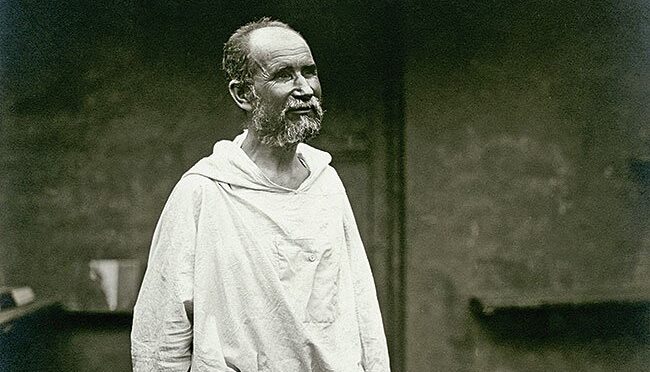

P. Jason Jorquera M., IVE.