En el Nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén

Cuando el Evangelista San Juan, quiere introducirnos a nosotros en el misterio de la muerte de Jesucristo, dice estas palabras verdaderamente sublimes: Habiendo llegado la hora de salir de este mundo para llegar al Padre; de esta manera el Evangelista se introduce en el misterio de la muerte de Jesucristo.

Durante su vida pública, cuántas veces Jesús había hablado de su muerte, y la llamaba con esta frase, Mi hora; era por antonomasia la hora sublime, la hora ansiada por Dios.

Estamos nosotros aquí junto al altar de Dios, recordando también una muerte que nos es entrañablemente querida, y entonces, qué dulce es recordar esas palabras del Evangelista San Juan: llegó la hora para que el Siervo de Dios dejara este mundo y volviera al Padre. El mismo Jesús nos había dicho como indicándonos en una frase lapidaria su itinerario: Salí del Padre vengo al mundo, dejo el mundo y vuelvo al Padre.

Mis queridos hermanos, en esta trayectoria está contenido todo el misterio de la vida humana: Salir del Padre, venir al mundo, para dejar el mundo un día para volver al Padre. Por eso para el cristiano, la muerte queda extraordinariamente transfigurada con la luz de la eternidad y con el misterio de la vida beatífica; morir es comenzar a vivir, morir es retornar al seno del Padre que está en los cielos.

Cuántas veces, en mi vida de Sacerdote, al tener que asistir a un moribundo y verlo exhalar el último suspiro, yo me he quedado como extático ante el misterio de la muerte, pero pensando de esta manera: esta alma ha roto las ligaduras de su cuerpo y comienza en este instante el éxtasis indefectible, interminable de la gloria; esta alma que nunca lo ha visto a Dios cara a cara, no ha contemplado el rostro de María Santísima, de los ángeles y de los Santos, ha pasado el invierno, ha comenzado ya la nueva era; las puertas del cielo se abren, para caer en el éxtasis de Dios, por toda la eternidad; y he sentido dentro de mí mismo, en cierto modo, la fascinación de este misterio, y más de una vez me he preguntado, como se han preguntado otros ¿por qué no será también esta hora, mi hora, a fin de dejar al mundo para encontrarme en los brazos de Dios por toda la eternidad?

Mis queridos hijos, la muerte que nosotros recordamos hoy y por quién estamos rogando, es la muerte de esas muertes que la Biblia llama de los justos. Él ha escuchado ya: ven bendito de mi Padre a ocupar el reino que se te tiene preparado, desde toda la eternidad, y abrazado en la gloria entre los ángeles y los santos ir a ocupar el lugar en el que Dios le tenía predestinado desde toda la eternidad.

Pero hoy queridos hijos, bajemos nosotros un poquito más al misterio de su vida terrena. Cuando Dios se enamora de un alma, Dios se vuelca todo en ella; pero qué terrible que es Dios cuando se enamora de un alma. Escuchando la vida de los Santos uno se queda como sobrecogido ante ello; ¡qué extraordinario es ser predilecto de Dios! ¡Pero qué terrible y doloroso es ser predilecto de Dios!

El quince de octubre conmemoramos nosotros la festividad de Santa Teresa de Jesús, amada por Dios como pocas, oprimida por el peso de la cruz como pocas, acá en el destierro. Un día la santa conversando con el Señor, le habla de sus cruces y el Señor le contesta de esta manera: a los que amo así los pruebo; y la Santa, con la soltura estupenda que tenía con su genio hispánico, le contesta al Señor inmediatamente, ahora entiendo Señor, porque tienes tan pocos amigos; a los amigos tuyos Tú los crucificas.

Mis queridos hijos, cuando Dios se enamora de un alma, se vuelca todo al alma, quiere volcarle sus dones y sus gracias, en cierta manera quiere dejar visible su firma de predilección y, en casos determinados, las llagas de las manos y las llagas de los pies. Pero qué terrible que es esta gracia de Dios, cómo nos oprime con su peso. ¡Cuánto hace sufrir y cuánto padecer! Es en realidad el misterio del Calvario continuado, año tras año, hasta que Dios quiera decir basta; cuando su divina voluntad así lo disponga. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué el amor de Dios se transfigura de esta manera de dolor y sufrimiento? ¿Por qué a los elegidos de Dios, Dios Nuestro Señor los trata de este modo?

Mis queridos hijos, el misterio de Dios es un misterio insondable para el hombre; sólo en la eternidad nosotros conoceremos todo el amor que está contenido en el corazón de Dios, cuando Dios crucifica un alma; y precisamente, cuanto más cerca quiere estar, cuanta más gracia quiere derramar en su corazón, más fuerte va hacer sentir el peso de la cruz; y como triturando y moliendo el corazón humano, hacer de este elegido un elegido a su misma hechura divina. Sólo de esta manera podemos entender el misterio de los místicos en toda la historia de la Iglesia: desde el primero quizás, que fue San Pablo hasta los últimos que recogerá el final del mundo.

Las almas místicas son invitadas de una manera extraordinaria a asociarse al misterio de la pasión y de la muerte de Cristo: llevo grabadas en mí las marcas del amor de Jesucristo, decía el apóstol San Pablo; y precisamente el dolor es uno de esos signos de predilección divina, y nos volvemos a preguntar: ¿por qué Dios prueba de esta manera a quienes más ama?

Mis queridos hijos, a Dios no le podemos preguntar ¿por qué?, porque sabemos que todo lo que Dios hace es santo y justo, y entonces, ante los acontecimientos y ante las etapas espirituales de las almas, sólo nos cabe inclinar la frente y adorar los designios de Dios Nuestro Señor: son sus elegidos y Él los trata de este modo.

Pero abriendo un poquitito, la ventana de la vida espiritual nosotros recordamos aquella frase del apóstol San Pablo: Es necesario que nosotros, tratemos de cumplir en nuestro cuerpo, lo que falta a la pasión de Jesucristo.

La pasión de Cristo ha sido infinita, desbordante, la pasión de Jesucristo ha sido soberana, capaz de redimir a todos los mundos posibles, pero, sin embargo, en su infinita bondad, Dios ha querido dejar un margen para que al correr de los siglos, todo cristiano, por el hecho de estar incorporado a Cristo, participe de su cruz, y se convierta, en cierto sentido, en corredentor con Cristo. Pero cuando Él asocia un alma a su misterio redentor, cuando la hace entrar en comunión con su pasión y con su muerte, cuando en cierto sentido la desposa, pero la desposa en un verdadero desposorio de sangre, es porque Dios quiere invitarla a una corredención mayor, en todo el mundo y en todo el universo. Y aquí, mis queridos hijos, en cierta manera, se ha rebelado, el misterio de esas almas predilectas del Señor, a quienes Dios parece despiadadamente crucificar, acá sobre la tierra.

La vida de este siervo de Dios, cuya muerte, hoy conmemoramos acá, no ha sido otra cosa más que un invitado a vivir con toda intensidad la pasión de Jesucristo, a vivirlo por dentro y por fuera, a fin de que su vida fuera en realidad un banco de sangre espiritual para toda la humanidad; y Dios entonces quiso exigirle, en cierta manera cobrarle por anticipado, la gloria de la eternidad, con el dolor y el sufrimiento, aquí abajo.

Yo creo que me será lícito decir nada más que dos palabras del encuentro que yo tuve con él, hace exactamente dos años. Era trece de noviembre, un día domingo, un día de sol, un día extraordinariamente diáfano; había escuchado durante la noche sus quejidos, cuando, abandonándose al sueño, perdía el control de todo su sistema, diríamos, físico, y entonces el dolor y el sufrimiento incontrolado se le hacía desesperante. Pregunto al Padre guardián, ¿qué es esto?, y me dice: no es nada más en los instantes que comienza a dormir y pierde el control sobre su cuerpo; estos gritos por todo lo que tiene que sufrir y por todo lo que tiene que padecer.

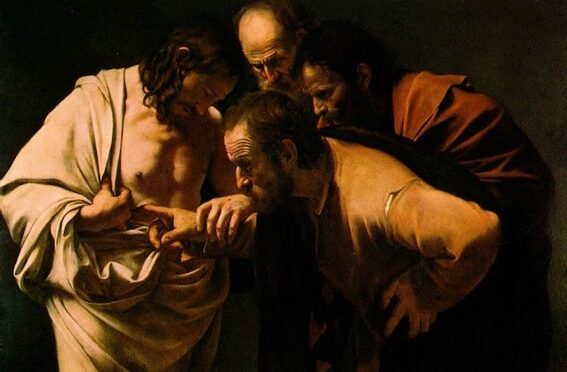

Cuando a la mañana siguiente asistí a la Santa Misa, y pude ver de su mano izquierda el manar de sangre verdaderamente roja, fresca. Cuando acabada la Santa Misa, tuve sus manos en mis manos, y parecían prácticamente un carbón encendido, y por obediencia él hincado en su celda, para hacer la acción de gracias, tuve la absoluta seguridad que estaba frente a uno de estos predestinados de Dios. Predestinados de Dios, pero para ser antes que nada predestinado a la cruz, al dolor, al sufrimiento; predestinado para ser corredentor con Cristo, de una manera extraordinaria, de una manera estupenda.

Y cuando dos horas después estaba arrodillado ante él para confesarme, no podré olvidar nunca, el rostro límpido y sereno, esos ojos negros y profundos, con los cuales me miró, pero al mismo tiempo cuando me exigió que le diera la bendición y me dijo estas palabras: Usted es obispo, usted tiene que bendecirme, y me toma con fuerza la mano y me besa el anillo y quedó entonces tranquilo después de haber recibido la bendición de un pobre obispo de la Argentina.

Mis queridos hijos ¿por qué Dios Nuestro Señor, de vez en cuando nos hace como tocar estas almas extraordinarias?, pero al mismo tiempo ¿porqué Dios Nuestro Señor, permite que junto a ellas se desaten tantas tormentas y tantos huracanes? Vuelvo a decir lo mismo: no le preguntemos a Dios ¿por qué? Pero sabemos nosotros que este es el abecedario divino; de esta manera Dios trata a sus elegidos y los seguirá tratando de esta manera hasta la eternidad.

Pero antes de acabar quisiera hacer una reflexión para nosotros mismos. Todos estos son regalos de Dios, regalos de Dios que nos invita a ascender, a subir. Él ascendió y subió en alas de una sola palabra: el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo como a sí mismo por amor de Dios. Este amor a Dios sobre todas las cosas, lo llevó a esa identificación, en cierto modo plena con Jesucristo, y que Cristo Jesús va a revertir sobre él ese amor, estampando los signos de su Pasión en su propio cuerpo.

Misterio de amor o realidad de amor al prójimo, porque hasta el último momento, si el amor es don de sí mismo, él no hizo otra cosa más que ofrecer su vida por los hombres y entregar su tiempo, para todos aquellos que a él se acercaban. Si alguna vez utilizó una palabra dura, o tuvo un gesto fuerte, en muchos de los casos expresiones espontáneas de su propia estirpe, sin embargo, todo eso respondió a una cosa: el amor a veces exige dureza, el amor a veces exige un gesto fuerte y un gesto duro; el amor a veces exige para sacudir una conciencia dormida o para obligarla a subir, una palabra un poquitito fuerte, esto quizá ilumina esos cuadros de su vida que a más uno desconcertó en su visita al convento capuchino.

Pero mis queridos hijos, estas almas a nosotros nos obligan a subir; ¿por qué no subiremos más? Estamos nosotros destinados a amarlo a Dios sobre todas las cosas, y el amor es la dicha, la felicidad del ser humano: «Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios». Somos unos eternos torturados, prácticamente somos unos náufragos en el mundo, hasta que nos anclemos en Dios, hasta que nosotros en cierto modo no nos disolvamos en Él.

Mañana, pasado el umbral del tiempo, introducidos en la eternidad, entraremos en el éxtasis de Dios. ¿Por qué no anticiparnos nosotros, al éxtasis gracias al amor?

Pidámosle a Jesús Crucificado, que nos dé fortaleza para sufrir, para que nos haga verdaderamente enamorados de la cruz, que hablemos poco de la cruz pero que la llevemos con toda grandeza de alma, y que ciertamente nuestra vida pueda ser, una vida de copia perfecta de Cristo y de Cristo Crucificado, así nuestra vida tendrá una consistencia extraordinaria y así también junto a Cristo seremos corredentores de este pobre mundo de pecado.

Que así sea.

Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca eternamente, que así sea.

Sermón predicado el 11 de octubre de 1968, en la Misa celebrada en la iglesia de Ntra. Señora de la Merced, de Buenos Aires