Homilía del Domingo XX del tiempo ordinario, ciclo b

El Evangelio de este Domingo nos presenta uno de los misterios más inesperados, más impresionantes, y absolutamente impensable para la pobre inteligencia humana: el sacramento de la “Eucaristía” (“acción de gracias”), Sagrada Comunión o directamente del Cuerpo y Sangre de Cristo. Y como sabemos por nuestra fe, solamente a Dios se le podía ocurrir hacerse Él mismo sacramento para poder así quedarse con nosotros y en nosotros, literalmente alimentando nuestra vida espiritual y preparándonos para la eternidad.

Como bien sabemos también, para poder recibir la sagrada comunión es necesario tener fe en ella, respeto y reverencia, y estar en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de ningún pecado grave o mortal. A partir de aquí, quería referirme específicamente a nuestra buena disposición -y cada vez mejor-, para recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo; teniendo como fundamento tanto la misma palabra de Dios como las enseñanzas y ejemplos de los santos.

En primer lugar, san Pablo es sumamente claro cuando dice estas palabras en la carta a los corintios: “Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor (Reo: culpable de haber cometido un crimen). Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo.” (1 Cor 11, 27-29) Es claro y explícito que comulgar en pecado grave tiene consecuencias graves, como la misma pérdida del alma si no hay arrepentimiento; pero el tema que hoy nos interesa son aquellas buenas disposiciones y hasta santas disposiciones que debemos poseer y acrecentar en la medida en que crece y se desarrolla nuestra vida espiritual alimentada constantemente por la sagrada Comunión; y esto es lo maravilloso de este sacramento: que gracias a Él podemos crecer en las virtudes, podemos sembrar abundantes propósitos buenos y ver en seguida sus frutos, como los vicios, pecados y malas costumbres que poco a poco van desapareciendo si trabajamos con seriedad y determinación en nuestra vida espiritual, y no dejamos de alimentarnos con el Pan del Cielo.

San Alberto Hurtado escribía: “Y la esencia de nuestra piedad cristiana, lo más íntimo, lo más alto y lo más provechoso es la vida sacramental, ya que, mediante estos signos exteriores, sensibles, Cristo no sólo nos significa, sino que nos comunica su gracia, su vida divina, nos transforma en Sí [mismo]. La gracia santificante y las virtudes concomitantes.

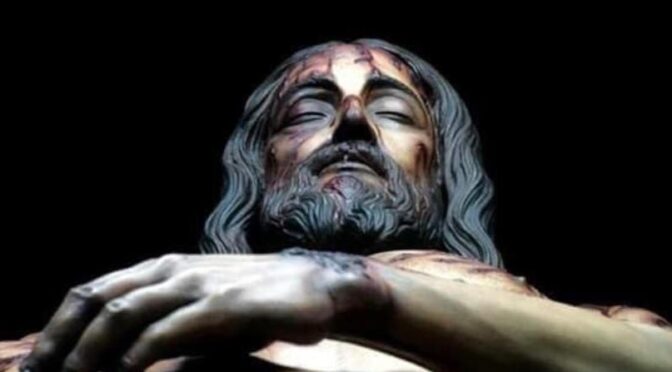

En la vida sacramental los dos sacramentos centrales son el Bautismo y la Eucaristía. El Bautismo, porque confiere la gracia santificante, necesaria para recibir la Eucaristía. Y la Eucaristía es el gran sacrificio, porque nos incorpora en la forma más íntima posible a la vida de Cristo y al momento más importante de la vida de Cristo.”; que como bien sabemos, es el momento de la cruz, donde resplandecen las virtudes que solamente pueden contemplarse y desearse con los ojos de la fe: ahí está el amor hasta el extremo, ahí está la paciencia más grande de todas, y el perdón de los enemigos y la oración por ellos; ahí está la humildad de un Dios que llegó hasta la humillación para atraer las almas a Él; ahí está la obediencia al plan del Padre y el cumplimiento de las palabras de Jesucristo, el siervo sufriente; y la perseverancia, fortaleza, santa entrega, sacrificio ofrecido, etc., etc.; y todo eso está presente también en cada Sagrada Comunión. Es por eso que no solamente debemos venir a recibir a Jesucristo en gracia de Dios, porque eso es lo mínimo; sino que para aprovecharlo al máximo debemos venir, ahora sí, con las mejores disposiciones posibles, es decir, no solamente comulgar sin aquello que mancha el corazón aún cuando no sea en materia grave (como algún pequeño resentimiento, alguna murmuración no reparada, algún mal trato no corregido, o cualquier mala costumbre sin ningún propósito de combatirla; esto significa que puedo ir a comulgar aún con mis defectos, con un cúmulo de defectos, una montaña -si se quiere- de defectos, pero detestándolos y con el firme propósito de seguir combatiéndolos). Debemos ir a recibir este santo Sacramento “presentando también nuestras ofrendas” al Señor, es decir, nuestras buenas obras, sean de caridad, sean de piedad, generosidad, perdón, misericordia, compasión, humildad, magnanimidad, abnegación, purificación, etc., todas las que podamos hacer porque son muchas las virtudes, gracias a Dios, en las que podemos trabajar y crecer; ¿por qué?, pues porque tenemos el Pan bajado del Cielo para alimentarnos y fortalecernos…

El maná en el desierto era figura de la Eucaristía, y como tal nos ha dejado una enseñanza que ahora hemos llegado a comprender gracias a Jesucristo: el maná fue el alimento del destierro, del pueblo que caminaba hacia la tierra prometida por medio del desierto, es decir, de las sequedades, arideces y demás pruebas de esta vida. Ahora, en cambio, ese maná ya no existe porque ya no es necesario, ahora tenemos otro pan bajado del Cielo y que alimenta para el Cielo en esta vida, donde también estamos de paso, donde también somos débiles y necesitamos tantas veces alimento espiritual para poder tener fortaleza en las dificultades y seguir adelante; eso en la sagrada Comunión, un sacramento que nos alimenta, pero además nos une a Dios y nos hace capaces de entrar en intimidad con Él.

Escribía hermosamente san Juan Pablo II: “Ella (la Eucaristía) une el cielo y la tierra. Abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, para reconducir todo lo creado, en un supremo acto de alabanza, a Aquél que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno Sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su Cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, éste es el mysterium fidei que se realiza en la Eucaristía: el mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a Él redimido por Cristo. La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia.”

En este punto debemos afirmar junto con la Iglesia y sus santos, que no tenemos derecho a comulgar de manera fría, rutinaria o distraída; sino tomando cada vez mayor conciencia de quién se nos da en cada Sagrada Comunión, la cual es un regalo, un don del Cielo que nadie merece pero que por la bondad divina se nos ofrece en cada santa Misa; y para poder recibirla, reiteramos, hay que tener las mejores disposiciones en el alma. Por eso es algo natural llegar un poco antes a la santa Misa, para tener unos minutos de preparación, lo mismo que ese tiempito que le dedicamos después de la misma a la acción de gracias, porque no podemos menos que agradecer este sacramento llamado también del amor de Dios; un amor que desea alimentar y santificar las almas que lo reciban con profunda devoción.

Santo Tomás de Aquino dice: “La Eucaristía es el Sacramento de Amor: significa Amor, produce Amor”; y santa Gemma Galgani afirmaba: “Siento una gran necesidad de ser fortalecida de nuevo por ese alimento tan Dulce que Jesús me ofrece. Esta afectuosa terapia que Jesús me da cada mañana, me atrae hacia Él todo el afecto que hay en mi corazón”; san Bernardo escribía: “La Eucaristía es ese amor que sobrepasa todos los amores en el Cielo y en la tierra”; y, finalmente, san Juan Crisóstomo se refería así en una de sus homilías: “Ustedes envidian la oportunidad de la mujer que tocó las vestimentas de Jesús, de la mujer pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas, de las mujeres de Galilea que tuvieron la felicidad de seguirlo en sus peregrinaciones, de los Apóstoles y discípulos que conversaron con El familiarmente, de la gente de esos tiempos, quienes escucharon las palabras de Gracia y Salvación de sus propios labios. Ustedes llaman felices a aquellos que lo miraron … mas, vengan ustedes al altar, y lo podrán ver, lo podrán tocar, le podrán dar besos santos, lo podrán lavar con sus lágrimas, le podrán llevar con ustedes igual que María Santísima.”

Pidamos en este día, y en cada santa Misa en que tengamos la dicha de participar, la gracia de ser “almas eucarísticas”, de gran devoción y principalmente amor hacia Jesús Sacramentado; y que el deseo de recibirlo y visitarlo se acreciente más y más, de tal manera que nuestra dicha sea la más grande de todas cuando llegue el día de encontrarnos frente a frente con Él, no ya escondido bajo las especies del pan y del vino, sino resplandeciente en su gloria y felicidad perpetua. Que María santísima nos alcance esta gracia.

P. Jason.