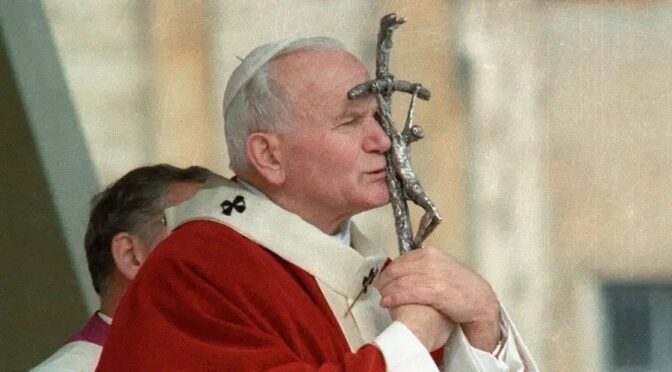

Extracto de la audiencia General de San Juan Pablo II

21 de marzo de 1979

Durante la Cuaresma resuena con fuerza en mi corazón la palabra del Evangelio: Vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán (Mt 9, 15). Estas palabras iluminan el sentido profundo del ayuno cristiano. El Esposo ha sido arrebatado: arrebatado, arrestado, encarcelado, abofeteado, flagelado, coronado de espinas, crucificado. Y yo, como discípulo suyo, no puedo permanecer indiferente ante este misterio. El ayuno es mi respuesta de amor, mi solidaridad con Cristo en su camino hacia la Pascua.

Entre las prácticas penitenciales que la Iglesia propone, el ayuno conserva un valor permanente. No es una dieta terapéutica, aunque pueda tener efectos saludables; es, más bien, una terapia del alma. Cuando ayuno, reafirmo en mí mismo la verdad proclamada por Jesús en el desierto: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mt 4, 4). En un mundo donde el consumismo multiplica necesidades artificiales y dispersa el corazón, el ayuno me ayuda a entrar en mí mismo, como aconseja san Agustín: Entra en ti mismo. Sin esta interioridad, el hombre se pierde incluso a sí mismo.

Hoy veo con claridad cómo el activismo y la saturación de estímulos pueden vaciar la vida espiritual. El ayuno penitencial me permite recuperar el silencio interior, la capacidad de escuchar, el equilibrio personal, familiar y social. La sobriedad en los alimentos se extiende también a las cosas no necesarias, y así se convierte en un camino de libertad. Sobriedad, recogimiento y oración van unidos.

La Cuaresma es tiempo de penitencia, es decir, de conversión, de metánoia. Por eso el ayuno no puede separarse de la oración y de la limosna. La abstinencia de comida o bebida es sólo el signo visible de una renuncia más profunda: el desprendimiento de la actitud consumística que reduce al hombre a un buscador de sensaciones. Cuando me oriento exclusivamente hacia la posesión y el uso de bienes materiales, mi vida se empobrece. El ayuno me recuerda que soy más grande que mis impulsos, que puedo decirme a mí mismo: no. El hombre es él mismo también porque logra privarse de algo.

Esta renuncia no es un fin en sí misma. Tiene como finalidad allanar el camino para los contenidos más profundos de los que se alimenta el hombre interior. Mi personalidad no puede quedar encerrada en los estratos superficiales ligados a la sensualidad; necesita abrirse a los estratos profundos donde habitan la conciencia, la voluntad, la búsqueda de la verdad y la apertura a Dios. Por eso el ayuno es un acto de organización interior, de ordenamiento del corazón.

En este camino no estoy solo. La tradición cristiana ha visto siempre en el ayuno una fuerza espiritual. San Pedro Crisólogo decía: El ayuno es paz para el cuerpo, fuerza de las mentes, vigor de las almas; y también: El ayuno es el timón de la vida humana y rige toda la nave de nuestro cuerpo. San Ambrosio recordaba: El que no se abstiene de ninguna cosa lícita está muy cercano a las ilícitas. Estas voces antiguas expresan una verdad que permanece: el ayuno es parte de la sabiduría universal de la vida.

El ayuno, además, fortalece mi oración. La mortificación de los sentidos y el dominio del cuerpo confieren a la oración una eficacia mayor. Descubro que soy más dueño de mí mismo, más libre, más capaz de encontrarme con Dios. La conversión se vuelve más profunda, más real. Por eso el ayuno no es un residuo del pasado: es una necesidad del hombre de hoy.

También en el uso de los medios de comunicación encuentro un campo para el ayuno. Son útiles, pero no deben adueñarse de mi vida. En muchas familias, el televisor sustituye el diálogo. Un cierto ayuno en este ámbito puede ser saludable, para dedicar más tiempo a la reflexión, a la oración y a las relaciones humanas.

En este camino miro a María, la Virgen santísima. El Evangelio dice que meditaba en lo más íntimo de su corazón (Lc 2, 19) los acontecimientos de su vida. Ella es el modelo del ayuno espiritual que libera de la esclavitud de las cosas y dispone el espíritu para encontrar al Señor. Le pido que me enseñe ese secreto, que me ayude a vivir desprendido, atento a la Palabra, disponible a la gracia.

Así comprendo el ayuno cuaresmal: como un camino de libertad, de purificación y de amor. En un mundo saturado de estímulos, me devuelve la capacidad de desear lo verdadero. En un tiempo de dispersión, me devuelve la unidad interior. En un tiempo de consumismo, me devuelve la sobriedad. Y en un tiempo de olvido de Dios, me devuelve la memoria del Esposo arrebatado, cuya Pascua espero con corazón renovado.