De las catequesis de san Juan Pablo Magno

SS Juan Pablo II, 8 de marzo, 1989

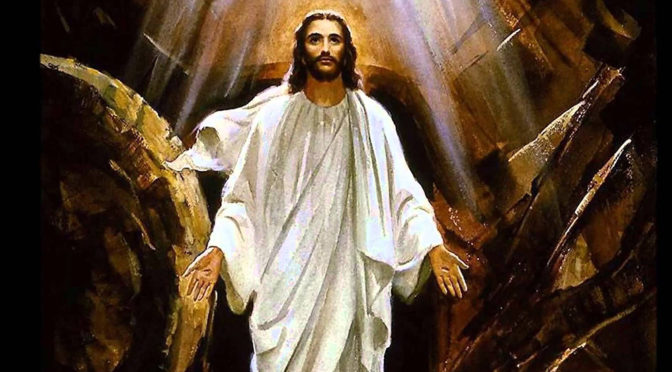

1. En la Carta de San Pablo a los Corintios, recordada ya varias veces a lo largo de estas catequesis sobre la resurrección de Cristo, leemos estas palabras del Apóstol: ‘Sino resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía es también vuestra fe’ (1 Cor 15, 14). Evidentemente, San Pablo ve en la resurrección el fundamento de la fe cristiana y casi la clave de bóveda de todo el edificio de doctrina y de vida levantado sobre la revelación, en cuanto confirmación definitiva de todo el conjunto de la verdad que Cristo ha traído. Por esto, toda la predicación de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, a través de los siglos y de todas las generaciones, hasta hoy, se refiere a la resurrección y saca de ella la fuerza impulsora y persuasiva, así como su vigor. Es fácil comprender el porqué.

1. En la Carta de San Pablo a los Corintios, recordada ya varias veces a lo largo de estas catequesis sobre la resurrección de Cristo, leemos estas palabras del Apóstol: ‘Sino resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía es también vuestra fe’ (1 Cor 15, 14). Evidentemente, San Pablo ve en la resurrección el fundamento de la fe cristiana y casi la clave de bóveda de todo el edificio de doctrina y de vida levantado sobre la revelación, en cuanto confirmación definitiva de todo el conjunto de la verdad que Cristo ha traído. Por esto, toda la predicación de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, a través de los siglos y de todas las generaciones, hasta hoy, se refiere a la resurrección y saca de ella la fuerza impulsora y persuasiva, así como su vigor. Es fácil comprender el porqué.

2. La resurrección constituía en primer lugar la confirmación de todo lo que Cristo mismo había ú hecho y enseñado’. Era el sello divino puesto sobre sus palabras y sobre su vida. El mismo había indicado a los discípulos y adversarios este signo definitivo de su verdad. El ángel del sepulcro lo recordó a las mujeres la mañana del ‘primer día después del sábado’: ‘Ha resucitado, como lo había dicho’ (Mt 28, 6). Si esta palabra y promesa suya se reveló como verdad también todas sus demás palabras y promesas poseen la potencia de la verdad que no pasa, como El mismo había proclamado: ‘El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasará’ (Mt 24, 35; Mc 13, 31; Lc 21, 33). Nadie habría podido imaginar ni pretender una prueba más autorizada, más fuerte, más decisiva que la resurrección de entre los muertos. Todas las verdades, también las más inaccesibles para la mente humana, encuentran, sin embargo, su justificación, incluso en el ámbito de la razón, si Cristo resucitado ha dado la prueba definitiva, prometida por El, de su autoridad divina.

3. Así, la resurrección confirma la verdad de su misma divinidad. Jesús había dicho: ‘Cuando hayáis levantado (sobre la cruz) al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo soy’ (Jn 8, 28). Los que escucharon estas palabras querían lapidar a Jesús, puesto que ‘YO SOY’ era para los hebreos el equivalente del nombre inefable de Dios. De hecho, al pedir a Pilato su condena a muerte presentaron como acusación principal la de haberse ‘hecho Hijo de Dios’ (Jn 19, 7). Por esta misma razón lo habían condenado en el Sanedrín como reo de blasfemia después de haber declarado que era el Cristo, el Hijo de Dios, tras el interrogatorio del sumo sacerdote (Mt 26, 63-65; Mc 14, 62; Lc 22, 70): es decir, no sólo el Mesías terreno como era concebido y esperado por la tradición judía, sino el Mesías Señor anunciado por el Salmo 109/110 (Cfr. Mt 22, 41 ss.), el personaje misterioso vislumbrado por Daniel (7, 13-14). Esta era la gran blasfemia, la imputación para la condena a muerte: ¡el haberse proclamado Hijo de Dios! Y ahora su resurrección confirmaba la veracidad de su identidad divina y legitimaba la atribución hecha a Si mismo, antes de la Pascua, del ‘nombre’ de Dios: ‘En verdad, en verdad os digo: antes de que Abrahán existiera, Yo soy’ (Jn 8, 58). Para los judíos ésa era una pretensión que merecía la lapidación (Cfr. Lv 24, 16), y, en efecto, ‘tomaron piedras para tirárselas; pero Jesús se ocultó y salió del templo’ (Jn 8, 59). Pero si entonces no pudieron lapidarlo, posteriormente lograron ‘levantarlo’ sobre la cruz: la resurrección del Crucificado demostraba, sin embargo, que El era verdaderamente Yo soy, el Hijo de Dios.

4. En realidad, Jesús aun llamándose a Sí mismo Hijo del hombre, no sólo había confirmado ser el verdadero Hijo de Dios, sino que en el Cenáculo, antes de la pasión, había pedido al Padre que revelara que el Cristo Hijo del hombre era su Hijo eterno: ‘Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique’ (Jn 17, 1). ‘… Glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese’ (Jn 17, 5). Y el misterio pascual fue la escucha de esta petición, la confirmación de la filiación divina de Cristo, y más aún, su glorificación con esa gloria que ‘tenia junto al Padre antes de que el mundo existiera’: la gloria del Hijo de Dios.

5. En el periodo prepascual Jesús, según el Evangelio de Juan, aludió varias veces a esta gloria futura, que se manifestaría en su muerte y resurrección. Los discípulos comprendieron el significado de esas palabras suyas sólo cuando sucedió el hecho.

Así, leemos que durante la primera pascua pasada en Jerusalén, tras haber arrojado del templo a los mercaderes y cambistas, Jesús respondió a los judíos que le pedían un ‘signo’ del poder por el que obraba de esa forma: ‘Destruid este Santuario y en tres días lo levantaré… El hablaba del Santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús’ (Jn 2,19-22).

También la respuesta dada por Jesús a los mensajeros de las hermanas de Lázaro, que le pedían que fuera a visitar al hermano enfermo, hacia referencia a los acontecimientos pascuales: ‘Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella’ (Jn 11 , 4).

No era sólo la gloria que podía reportarle el milagro, tanto menos cuanto que provocaría su muerte (Cfr. Jn 11, 46)54); sino que su verdadera glorificación vendría precisamente de su elevación sobre la cruz (Cfr. Jn 12,32). Los discípulos comprendieron bien todo esto después de la resurrección.

6. Particularmente interesante es la doctrina de San Pablo sobre el valor de la resurrección como elemento determinante de su concepción cristológica, vinculada también a su experiencia personal del Resucitado. Así, al comienzo de la Carta a los Romanos se presenta: ‘Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos; Jesucristo, Señor nuestro’ (Rom 1, 1-4).

Esto significa que desde el primer momento de su concepción humana y de su nacimiento (de la estirpe de David), Jesús era el Hijo eterno de Dios, que se hizo Hijo del hombre. Pero, en la resurrección, esa filiación divina se manifestó en toda su plenitud con el poder de Dios que, por obra del Espíritu Santo, devolvió la vida a Jesús (Cfr. Rom 8, 11) y lo constituyó en el estado glorioso de ‘Kyrios’ (Cfr. Flp 2, 9-11; Rom 14, 9; Hech 2, 36), de modo que Jesús merece por un nuevo titulo mesiánico el reconocimiento, el culto, la gloria del nombre eterno de Hijo de Dios (Cfr. Hech 13, 33; Hb 1,1-5; 5, 5).

7. Pablo había expuesto esta misma doctrina en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en sábado, cuando, invitado por los responsables de la misma, tomó la palabra para anunciar que en el culmen de la economía de la salvación realizada en la historia de Israel entre luces y sombras, Dios había resucitado de entre los muertos a Jesús, el cual se había aparecido durante muchos días a los que habían subido con El desde Galilea a Jerusalén, los cuales eran ahora sus testigos ante el pueblo. ‘También nosotros (concluía el Apóstol) os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los salmos: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy’ (Hech 13, 32-33; Cfr. Sal 2, 7).

Para Pablo hay una especie de ósmosis conceptual entre la gloria de la resurrección de Cristo y la eterna filiación divina de Cristo, que se revela plenamente en esta conclusión victoriosa de su misión mesiánica.

8. En esta gloria del ‘Kyrios’ se manifiesta ese poder del Resucitado (Hombre-Dios), que Pablo conoció por experiencia en el momento de su conversión en el camino de Damasco al sentirse llamado a ser Apóstol (aunque no uno de los Doce), por ser testigo ocular del Cristo vivo, y recibió de El la fuerza para afrontar todos los trabajos y soportar todos los sufrimientos de su misión. El espíritu de Pablo quedó tan marcado por esa experiencia, que en su doctrina y en su testimonio antepone la idea del poder del Resucitado a la de participación en los sufrimientos de Cristo, que también le era grata: Lo que se había realizado en su experiencia personal también lo proponía a los fieles como una regla de pensamiento y una norma de vida: ‘Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor… para ganar a Cristo y ser hallado en él… y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos’ (Flp 3, 8-11). Y entonces su pensamiento se dirige a la experiencia del camino de Damasco: ‘… Habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús’ (Flp 3, 12).

9. Así pues, los textos referidos dejan claro que la resurrección de Cristo está estrechamente unida con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios: es su cumplimiento, según el eterno designio de Dios. Más aún, es la coronación suprema de todo lo que Jesús manifestó y realizó en toda su vida, desde el nacimiento a la pasión y muerte, con sus obras, prodigios, magisterio, ejemplo de una vida perfecta, y sobre todo con su transfiguración. El nunca reveló de modo directo la gloria que había recibido del Padre ‘antes que el mundo fuese’ (Jn 17, 5), sino que ocultaba esta gloria con su humanidad, hasta que se despojó definitivamente (Cfr. Flp 2, 7-8) con la muerte en cruz.

En la resurrección se reveló el hecho de que ‘en Cristo reside toda la plenitud de la Divinidad corporalmente’ (Col 2, 9; cfr. 1, 19). Así, la resurrección ‘completa’ la manifestación del contenido de la Encarnación. Por eso podemos decir que es también la plenitud de la Revelación. Por tanto, como hemos dicho, ella está en el centro de la fe cristiana y de la predicación de la Iglesia