“Colócate delante del Señor,

déjate mirar por Él,

y descansa en Él”

San Alberto Hurtado

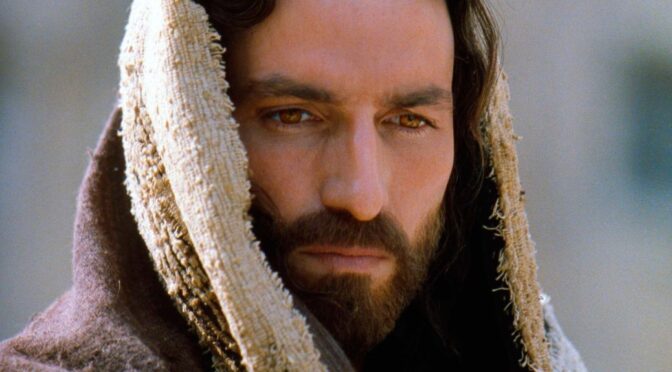

Existe una escena en la vida de nuestro Señor Jesucristo que en más de una oportunidad me he detenido a considerar. Es una escena cotidiana, sin nada de extraordinario, perfectamente fácil de imaginar y que, sin embargo, no termino de rumiar ni de detenerme en ella de vez en cuando, para preguntarme y especular acerca de lo que pasaba por el Sagrado Corazón cada vez que ésta se repetía. Es sumamente sencilla: Jesucristo mirando a sus apóstoles y ya. Pero claramente es mucho más que eso, es decir, Jesucristo es Dios y su mirada va mucho más allá, porque conoce hasta lo más profundo de los corazones[1] y sabía perfectamente a quiénes había elegido para que estuviesen junto con Él, después de haber pasado la noche entera en oración… y éstos son “los que Él quiso”[2].

Y ya a partir de aquí no deja de resonar la gran interrogante de “¿por qué ellos?”[3]. Jesucristo podría haber comenzado, como sabemos, reclutando a san Juan Bautista para delegarle posteriormente el timón de su Iglesia, ya que era el mayor entre los nacidos de mujer[4], el primero en reconocerlo[5] y alegrarse de su entrada redentora en el mundo, ya desde el vientre de su madre[6]; y comenzando por él forjar un elenco apostólico a partir de los sabios de entre el pueblo elegido, los letrados, los que conocían y amaban las Escrituras y las profecías, los que esperaban con ansias el tiempo del Mesías y hasta vivían entre oraciones y penitencias atentos a su venida. Y, sin embargo, de alguna manera que sólo Él comprendía, para confundir a la sabiduría humana[7], en vez de buscar para su Iglesia los cimientos entre las canteras que ofrecían nobles materiales, decidió sacarlos de entre las orillas del rústico mar de Galilea[8], de la mesa de un cambista[9], o de entre los sencillos seguidores del citado precursor que vestía pieles de camello[10]; y decidió hacerse cargo en persona del labrado de las futuras columnas… y qué firme y paciente cincel el de nuestro Señor, que no dejaba de observar su obra mientras la llevaba a cabo.

Más o menos esto es lo que podemos llegar a ver nosotros, pero Jesucristo veía mucho más.

Jesucristo por ser Dios puede verlo todo, puede ver el interior y puede ver hasta el final; es así que contemplaba desde el momento de la llamada de cada uno de ellos -y desde la eternidad-, hasta la solemne cena de despedida y ordenación sacerdotal de sus predilectos[11]; y más allá, hasta la huida en Getsemaní[12]; y más allá… hasta el reencuentro en el Cenáculo[13] y después. Pero en esta escena cotidiana, en aquello en que acostumbro a detenerme, es en el contraste natural que existe con lo extraordinario de un Dios hecho hombre que no se espanta de los pecadores, y hasta acepta vivir su vida entre ellos[14], por ellos, y alistándolos en las filas del Reino de los Cielos que comienza aquí, en la vasta redondez e imperfección de la tierra. Jesucristo, en definitiva, veía a sus apóstoles tales cuales eran: toda una variada y colorida gama de imperfecciones, que pasaban por los arrebatos de entusiasmo desencaminado[15], la vergonzosa pretensión de los primeros puestos[16], la absurda búsqueda de venganza tan opuesta a la predicación del Maestro[17]; hasta la cobardía[18], traición[19] y negación[20] de las promesas y hasta del mismo Señor a quien seguían. Jesucristo veía abundancia de defectos y pecados, pero lo especial y propio de aquel que venía no por los justos sino por los que necesitan conversión[21], es que Él los veía “a su modo”: he aquí la gran novedad de este Dios hecho hombre, que fija sus ojos en la humanidad con la mirada propia del Creador que, conmovido[22] por la herida del pecado que signó a su creatura predilecta, posa sobre ella una mirada llena de misericordia que no ha venido a condenar sino a salvar[23].

La mirada de Jesucristo va más allá del defecto y del pecado, y traspasando la ofensa descubre una herida que no puede ser sanada más que por Él mismo, el de las entrañas compasivas, el del perdón hasta el extremo[24], el mismo que decide llamar a los que Él quiere y designarlos como sus amigos[25]. Pero hay algo más, “profundamente interesante” y siempre digno y provechoso de volver a meditar, y es el hecho de que, conociendo el Señor las miserias pasadas, presentes y futuras de sus discípulos, sin embargo, Él jamás dio un paso atrás en su elección.

Jesucristo es el Verbo Encarnado, Dios verdadero[26] a quien nada ni nadie se le escapa de las manos y que dispone todo en orden a un designio eterno que no puede no cumplirse. Es así como, en su perfecta humanidad, nos adoctrina tanto con lo que dice y hace[27] cuanto con lo que no hace; porque absolutamente nada deja al azar ni le es indiferente. Todo tiene su lugar correspondiente, en perfecta armonía con este designio misterioso en que incluso la permisión del pecado está presente cumpliendo una función, hasta que sea consumado el plan de redención. Y parte de este plan divino fue la elección de los apóstoles del Cordero, quebrachos toscos y difíciles de trabajar, amalgama de rudeza, debilidad y posterior compunción, aptos “sólo a los ojos de Cristo” para asentar sobre ellos las bases de su Iglesia formada por los hijos adoptivos de Dios, los que a diferencia de Él sí podemos fallar, sí podemos traicionar, sí podemos apostatar y hasta perdernos; pero sobre los cuales también se cierne una mirada bondadosa y deseosa de ir curando sus miserias, de ir puliendo y acrisolando sus corazones a través del arrepentimiento y del perdón, de las pruebas, oscuridades, sequedades y todo tipo de cruces que sean necesarias para volverlos una y otra vez hacia el Señor, que los llamó para que estuvieran con Él tanto en esta vida mortal como en la venidera, la que no termina, porque Jesucristo jamás retrocede…; y todo esto -pido perdón por la extensión-, para remarcar de manera especial que entre las cosas que Jesucristo “no hizo”, está el retractarse de haber llamado a estos imperfectos, débiles y faltos tantas veces de entendimiento respecto a sus enseñanzas; es decir, los doce íntimos que lo abandonaron en el momento de la prueba, y que Jesús sabía perfectamente que lo harían y hasta se los había anunciado[28], y, sin embargo, a ninguno ni antes ni después le pidió que dejara su puesto como apóstol; a ninguno le quitó la vocación ni decidió quedarse con los más o menos fieles, como tal vez Juan que regresaría después al Gólgota[29] o Pedro que al menos lloraría amargamente su traición[30]. Pero no, Jesucristo no se retracta y hasta intentó hacer entrar en razón al traidor en el momento terrible de la entrega, sin negarle su amistad ni su cercanía, llamándolo por su nombre[31], llamándolo amigo[32], y posando sobre él ciertamente una mirada que nada tenía de rencor, reproche o desdén, sino llena de un terrible y amargo dolor, porque era el discípulo quien se alejaba de la vista del Maestro para siempre, porque fue Judas el que renunció a su elección, no Jesucristo quien se la quitó.

Hoy en día el Hijo natural de Dios sigue contemplando a los hombres con compasión, y continúa fijando su mirada de predilección sobre aquellos que Él quiere que estemos junto con Él: los consagrados. Y Jesucristo sigue viendo en nosotros la imperfección, porque lo ve todo; pero prefiere fijarse más bien en nuestra compunción, en cada vez que nos levantamos para seguir adelante, en cada vez que reconocemos nuestras heridas y lo buscamos a Él como nuestro médico fiel, y en vez de correr tras el pecado decidimos correr tras Él. Y jamás nos quita la elección de su mirada.

Parece que para nuestro Señor es más grato poner los ojos en la meta que nos tiene preparada, que en el arduo y empinado camino que nos conduce a ella, donde podemos fallar, donde nos podemos perder, pero donde también podemos decidirnos de una vez por todas a caminar fielmente hacia la santidad que Él, en su designio amoroso para con los pecadores, dispuso para todos aquellos que se dejen labrar y decidan corresponder a la misericordia que ha venido en busca de la imperfección, esperando que ésta eleve su mirada hacia lo alto, donde espera el Maestro, el que perfecciona, el que transforma, el que convierte y santifica… el que siempre puede ver más allá.

P. Jason Jorquera M.

[1] Cf. Lc 16, 15

[2] Lc 6, 12-16

[3] Mc 3, 16-19

[4] Mt 11,11

[5] Cf. Jn 1,29

[6] Lc 1, 41

[7] 1 Cor 1,27

[8] Cf. Mc 1, 19-20; Mt 4, 18-22; etc.

[9] Mt 9,9; Mc 2,14

[10] Jn 1, 25-37

[11] Jn 13 ss.

[12] Mc 14,50; Mt 26,56

[13] Cf. Jn 20, 26 ss.

[14] Cf. Jn 1,14

[15] Cf. Jn 18,10; Mc 8,32; Mc 14,29

[16] Mc 10, 35-37

[17] Cf. Lc 9,54

[18] Mc 14,50; Mt 26,56

[19] Mc 14, 10-11; 43,26, etc.

[20] Cf. Mc 14, 66-72

[21] Cf. Lc 5,32

[22] Cf. Mc 6,34

[23] Cf. Jn 12,47

[24] Cf. Lc 23,34

[25] Jn 15,14-15

[26] Cf. Mt 16,16; Jn 1,49 etc.

[27] Cf. Mt 7,29; Lc 4,32; Mc 7,37

[28] Mc 14,27; Mt 26,31 etc.

[29] Cf. Jn 19,26

[30] Mt 26,75

[31] Lc 22,48

[32] Mt 26,50

Me encantó cómo fue describiendo tales detalles, y es verdad: Jesús nos ve como almas y ve la suciedad que tenemos en ella a causa de nuestros pecados, pero también espera que limpiemos de a poco, buscando cada vez más su amor y su palabra, gracias muy buen texto, bendiciones.