Reflexión sobre el valor de nuestras cruces

Queridos todos: como ya la mayoría se habrá enterado mediante los noticieros, la situación por esta zona nuevamente se complicó… y fue una noche del todo especial. Si bien, en el momento en que les escribo está todo realmente tranquilo, no por eso debemos tomarnos un descanso respecto a las oraciones por la paz que deben seguir subiendo al Cielo con la mayor insistencia posible de nuestra parte. Nosotros estamos bien gracias a Dios y a las oraciones de todos ustedes; la Sagrada Familia jamás nos abandona y estamos muy seguros de que santa Ana vela por nosotros desde el Cielo. Es una situación compleja, triste, y a ratos muy tediosa, pero a la vez siempre -si nosotros lo decidimos- purificadora y santificante: porque es cruz, y la cruz es fecunda si sabemos llevarla como corresponde.

A partir esta penosa realidad, quisiera compartirles una sencilla reflexión que espero pueda ser de algún provecho para alguien y sirva de pequeña respuesta a la notable caridad que se manifiesta en todos aquellos que nos escriben preocupados reiterándonos sus oraciones por Tierra Santa y la casa de santa Ana: gracias de todo corazón, correspondemos siempre con nuestras plegarias.

Una carrera tiene por objeto alcanzar la meta. Y normalmente comporta un premio para quienes lleguen entre los primeros, además del reconocimiento mismo por haber completado el trayecto. Recordemos aquí las palabras de san Pablo a los corintios: “¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? ¡Corred de manera que lo consigáis! Los atletas se privan de todo; y eso ¡por una corona corruptible!; nosotros, en cambio, por una incorruptible.” (1Cor 9, 24-25) Pues bien, nosotros como creyentes sabemos bien que debemos “correr la carrera de esta vida con los ojos puestos en la maravillosa meta que es la eternidad junto a Dios”. Ahora bien, con esto bien en claro, consideremos lo que pasa cuando, debido a la falta de fe, el desorden de nuestras pasiones, la tristeza, pesadumbre u otras mundanas razones, dejamos entrar lo absurdo (absurdo para nuestra fe) en la carrera al punto de, no sólo dejar de correr hacia la meta, sino comenzar a correr en sentido contrario, lo cual ocurre mediante el pecado. Con esta idea presente, pensemos también en las almas llamadas a ir un poco más allá, es decir, invitadas por Dios a una entrega especial, a un amor más profundo, a un “darle mucha más gloria y arrastrar a muchas más almas con ellas hacia Dios”; estas son las almas destinadas a la grandeza de la santidad, cuya carrera se hace más y más fecunda si corren hacia nuestro Señor crucificado y crucificadas con Él. Pero también respecto a esto encontramos una contra cara: la de las almas que emprenden la frustrante y triste carrera en contra de la cruz, es decir, una carrera que en realidad es una huida. Esta sería una competencia, si es que propiamente la hubiera, en que nadie gana; cuyo único premio es el fracaso y la derrota. Y a esto me quería, propiamente, referir.

La carrera contra la cruz (o mejor dicho, la huida de la cruz), es una tentación que durará lo que dure la historia de la humanidad. La cruz por naturaleza implica rechazo, pues no ofrece deleites ni promete consolaciones, y cada uno de sus matices nos muestra un aspecto penoso y sombrío: un gran dolor, una cruel enfermedad, una pérdida terrible, un problema que aplasta, una circunstancia que aprisiona, una pasión que nos domina, un defecto que se aferra, un buen propósito que se nos hace inalcanzable, etc. Las cruces no son agradables y probablemente si se nos ofrecieran gratis en las vitrinas éstas se quedarían allí… Pero esto no es absoluto como ya lo sabemos, pues cuando la fe es profunda la mirada del alma se hace más sobrenatural, y las razones escondidas y los beneficios y las bendiciones que las cruces traen consigo comienzan a dejarse ver y ser apreciadas por el amor de los buenos corazones que no desean más que la gloria de Dios y la correspondencia a su amor divino. Y eso es lo que han sabido ver los santos, y lo que comienzan a ver las almas buenas que se esfuerzan con sinceridad -y sudores- en la vida espiritual.

Delante de las cruces que nos salen al camino, lo primero que debemos preguntarnos es “¿cómo puedo aprovechar lo mejor posible esta cruz?”, convencidos de que la Divina Providencia está detrás sosteniéndome, sí, pero además probablemente esperando de mí una respuesta que me alcanzará una gracia que de otra manera no seré capaz de conseguir. Hagamos aquí una pequeña pausa para recordar que Dios es un Padre bueno, y por lo mismo sabe bien recompensar a las almas generosas y enamoradas con las cruces que ellas necesitan para ser purificadas, de tal manera que a través de sus cruces vayan hermoseándose cada vez más y así, la distancia entre ellas y Dios se vaya estrechando y la intimidad con Él se vaya acrecentando.

Dios no permite o envía cruces para torturar, ¡claro que no! -y de esto debemos estar bien convencidos por la fe -aun cuando no lleguemos a comprender sus razones escondidas-, pues “todo ocurre para el bien de los que aman a Dios” (Ro 8, 28); así que si nos decimos amadores de Dios (por imperfectos y pecadores que nos sepamos), hagamos ante nuestras cruces ese acto sobrenatural de santa aceptación que exige la fe, para que ésta misma se acreciente y embellezca, y para que nuestra alma se haga fuerte y más y más cercana a nuestro buen Dios: “Acuérdate que se va lejos, después que se está fatigado. La gran ascética es no ponerse a recoger flores en el camino. Hay más valor en soportar los acontecimientos, que en cambiarlos. El sufrimiento, la Cruz, es sobre todo permanecer en el combate que se ha comenzado a librar. Esto es lo que más configura con Cristo.” (san Alberto Hurtado).

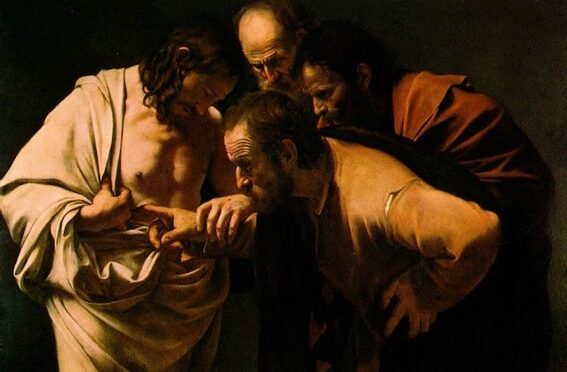

Una buena propuesta en este punto sería examinar nuestras quejas y ponerlas delante de Dios en la oración, pidiéndole su gracia para que en adelante, en vez de gracias de purificación desperdiciadas, se conviertan en victorias y progreso espiritual para nosotros, aceptándolas y ofreciéndolas con paciencia y gran determinación en corresponder al Dios de amor, cuya tristeza de muerte ante la cruz más terrible de todas, sin embargo, no le hizo retroceder ni dejar de ofrecerse Él mismo en cruz al Padre por nosotros (Cf. Mt 26, 38).

Queridos amigos, hermanos en la fe: o corremos por el sendero de la cruz -de nuestra cruz-, o corremos (huimos) de la cruz, perdiéndonos de sus beneficios, a veces tan secretos e incomprensibles, pero no por ello menos fecundos, sino todo lo contrario: siempre abundantes para quienes decidan hacerse “cireneos voluntarios” en el camino de la cruz junto a nuestro Señor.

¿Qué haremos, Señor, con esta cruz de la guerra?, pues la ofreceremos con paciencia por la conversión de los pecadores, por los corazones endurecidos, especialmente los más alejados de Ti; ¿qué haremos, Señor, con esta cruz de la enfermedad?, pues crecer en la vida espiritual, incluso en la medida que se vaya desgastando nuestra vida terrenal, pues el alma es lo más importante y tal vez sin esta enfermedad nuestros ojos se habrían quedado distraídos de la eternidad; ¿qué haremos, Señor, con este dolor profundo?, pues ponerlo a tus pies pidiéndote por nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos.

Seamos sinceros, hay cruces más difíciles de llevar que otras, al menos para mí y dependiendo de las virtudes que posea o no. Pero es norma general de nuestra fe, que cada cruz, como hemos dicho, es fecunda si sabemos abrazarla y aprovecharla. Roguemos, pues, al Cielo para aprender a hacer fecundas nuestras cruces, a contemplarlas con mirada sobrenatural, a reparar por las que tal vez hemos despreciado y aprender de ellas, y -por qué no- a enseñarle a otros a llevarlas… y más aún: ¡a ayudar a los demás a llevar las suyas!

Quisiera ser un cireneo

Señor, quisiera ser un cireneo

saliendo, voluntario, a tu camino,

con ansias de abrazarse a tu destino

que tras la cruz esconde su trofeo;

Un cireneo firme y decidido

a no soltarse más de tu madero;

dichoso de ir tiñendo su sendero

con este amor que salva lo perdido.

Señor, que con mi vida te consuele:

bebiendo de tu cáliz sin lamentos

ni miedos que derrumben tus deseos

de rescatar a todo aquel que anhele

quedarse junto a Ti en los sufrimientos…

que rompen los grilletes de los reos.

P. Jason Jorquera, IVE.

![SOBRE LA ORACIÓN [Parte IV]](https://lacasadesantaana.vozcatolica.com/wp-content/uploads/2025/05/oracion-4-672x372.jpg)

![SOBRE LA ORACIÓN [Parte III]](https://lacasadesantaana.vozcatolica.com/wp-content/uploads/2025/05/oracion-3-672x372.jpg)