Domingo Vº del Tiempo Ordinario – Año A

Vosotros sois la luz del mundo – Mt 5, 13-16

Si empezase este sermón haciéndoles una simple pregunta: ¿Cuán perdido está el mundo? Para que pensemos, reflexionemos, miremos a nuestro entorno… ¿Seríamos capaces de valorar la profundidad de esta respuesta?

Quizás a muchos de nosotros esta pregunta no nos impacta tanto o no nos hace reflexionar cómo deberíamos, porque tal vez en nuestro círculo más íntimo de convivencia, las cosas andan bien -o tal vez tengamos problemas, tengamos dificultades; sentimos que el mundo nos quiere tragar- por lo que, en estos casos, debemos ampliar nuestra mirada. Miremos por unos instantes al mundo. Vamos a intentar hacer una especie de fotografía, una imagen descriptiva del mundo en que estamos viviendo.

Es un mundo en que los pilares más básicos de la sociedad tradicional -a saber: Dios (Religión) y Familia- deben ser aniquilados y si no, al menos subvertidos totalmente. La vida humana peligra incluso desde antes del nacimiento con la tan diseminada cultura de la muerte; con el aborto, ataque cruel a seres inocentes e indefensos. Después, una vez nacidos los niños, ya desde su más tierna infancia sufren ataques despiadados con todo lo que implica la ideología de género y cosas por el estilo; los jóvenes, tragados cada vez más hacia el fondo de un abismo de perdición desenfrenada, buscando el placer a toda costa, sin preocuparse para nada de las consecuencias de sus actos; los adultos en su gran mayoría, viviendo como si fuesen seres sin responsabilidad alguna para con nada, eternos niños, inmaduros, que rehúsan la madurez por miedo a responsabilidades; los “pocos” que se deciden por formar una familia, ven sus propósitos siendo atacados también por un sinfín de máximas que el mundo les intenta poner encima; en la mayoría de los casos todas ellas están escondidas entre las distorsionadas comprensiones de la libertad como valor absoluto para todo, sumado al hedonismo característico de la sociedad moderna; de ahí se abren paso infidelidades, adulterios, divorcios, vicios que encadenan cada vez a más y más personas; los mayores, relegados a una especie de penumbra desesperanzada, donde ven su vida agotarse poco a poco y no entienden el por qué de ser tenidos por inútiles o desechables; otra vez más la cultura de la muerte que hace su ronda con todo el tema de la eutanasia, etc. Realmente, tinieblas, densas tinieblas que pueden hacer que cualquier persona llegue al punto de la desesperación.

Pero no termina allí, también en el ámbito de la fe: como decíamos, el mundo también puso un blanco en Dios y la religión para buscar su ruina. Nunca se vivió un período dónde reinase tanta confusión por doquier; la fe rebajada a un mero sentimentalismo barato que al fin y al cabo sirve solamente para que las personas “se sientan bien” -o “cómodas”- en sus vidas relajadas; escándalos, escasez de vocaciones; paganismo y sincretismo caminando de la mano a veces dentro de la Iglesia. Encontramos piedras de tropiezo en aquellos que deberían ser puentes para llevarnos al Reino Eterno, a Dios…

En el ámbito de las naciones, el mismo egoísmo y falta de responsabilidad que veíamos en el nivel más personal, de los individuos, ahora se eleva hasta la potencia de las naciones: guerras sin freno, sin leyes, sin justificaciones; naciones oprimidas; naciones opresoras; regímenes totalitarios, anarquías instaladas en diversas partes; la triste realidad de la corrupción en aquellos que deberían cuidar del bien común; y en medio de todo esto, las vidas de miles y miles de personas que son quitadas arrebatadas, sufrimientos causados a inocentes por motivos que, muchas veces, ellos ni saben cuáles son, y no tienen nada que ver con ellos.

Un ambiente verdaderamente terrible, lastimero. Casi podríamos materializar aquí aquella imagen muy significativa que pone San Ignacio de Loyola en la meditación de las dos banderas de sus Ejercicios Espirituales, dónde dice que Satanás está sentado en su trono, elevado en medio de una gran planicie, en la tierra de Babilonia… Un trono que echa humo y un asfixiante olor a azufre… Casi podríamos considerar a todo el mundo actual como esta tierra de Babilonia.

Creo que es una imagen bastante aproximada del mundo en que vivimos. Respondiendo a la pregunta del comienzo: ¿parece que el mundo está real y totalmente perdido? A pesar de pintar este cuadro del mundo de este modo, podemos ampararnos en las mismas palabras de la Sagrada Escritura para zanjar la cuestión: “[…] el mundo entero yace en poder del maligno.” (1Jn 5, 19).

Sin embargo, para no quedarnos desesperados, es en este mismo versículo en que San Juan nos advierte que el mundo está en poder del maligno, que él nos aclara: “Sabemos que somos de Dios […]”; o podemos tomar también de San Pablo, cuando escribe a los Filipenses: “Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo […]” (Fl 3, 20) Y para llenarnos totalmente de esperanza, escuchemos las palabras del Señor al Padre Celeste en su plegaria sacerdotal en la noche del Jueves Santo: “Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. […] Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre. […] Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba […] Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.” (Cfr. Jn 17, 9-16)

Ahora, delante de esta realidad, podemos llenarnos de esta “alegre esperanza de que el Señor nos protege”, nos guarda del mundo, de su espíritu, de sus tinieblas. Jesús podría haber rogado al Padre que nos quitase del mundo, pero no lo hizo, sino que simplemente rogó al Padre: “que los guardes del maligno”. Podríamos preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que quedarnos y vivir en este mundo si no somos ciudadanos de aquí, si hay tanta perdición, tanta oscuridad, tanto peligro de que nos alejemos del verdadero camino?

La respuesta a estas preguntas es justamente lo que nos dice el Señor en la liturgia de hoy. Si se dieron cuenta, toda la liturgia habla de las obras que debemos hacer para manifestar en el mundo la bondad de Dios, para intentar manifestar el poder Redentor de Jesús al máximo de personas posibles, porque, en definitiva, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Siendo así, queda claro que tenemos una misión: ser sal de la tierra y luz del mundo, ciudad puesta en lo alto de un monte. Es decir, que debemos empeñarnos en hacer de nuestra existencia en este mundo -que muy bien podríamos llamarlo con las palabras de la Salve Regina: Valle de lágrimas– un faro que brille y atraiga a las personas a la Luz de Cristo.

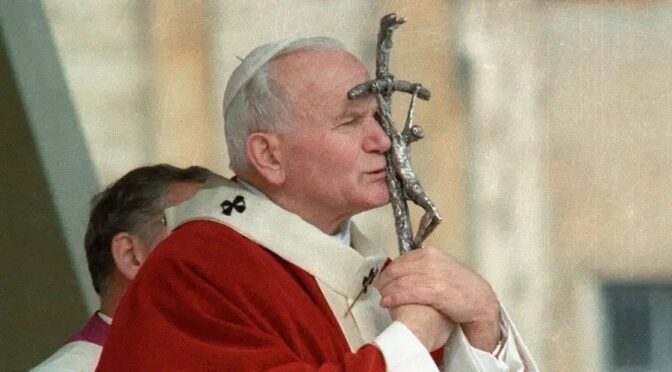

Tres son las misiones que el Señor nos encomienda en este Evangelio y que debemos practicar: sal de la tierra, luz del mundo y ciudad puesta en lo alto de un monte. Tratemos de comprender un poco qué quiere decir cada una de estas cosas, y para empezar, veamos una bella explicación de San Juan Pablo II[1]:

“Vosotros sois la sal de la tierra…” Como es bien sabido, una de las funciones principales de la sal es sazonar, dar gusto y sabor a los alimentos. Esta imagen nos recuerda que, por el bautismo, todo nuestro ser ha sido profundamente transformado, porque ha sido ‘sazonado’ con la vida nueva que viene de Cristo (cf. Rm 6,4). La sal por la que no se desvirtúa la identidad cristiana, incluso en un ambiente hondamente secularizado, es la gracia bautismal que nos ha regenerado, haciéndonos vivir en Cristo y concediendo la capacidad de responder a su llamada para ‘que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios’ (Rm 12, 1). Escribiendo a los cristianos de Roma, san Pablo los exhorta a manifestar claramente su modo de vivir y de pensar, diferente del de sus contemporáneos: ‘no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.’ (Rm 12, 2).

Durante mucho tiempo, la sal ha sido también el medio usado habitualmente para conservar los alimentos. Como la sal de la tierra, estáis llamados a conservar la fe que habéis recibido y a transmitirla intacta a los demás. Vuestra generación tiene ante sí el gran desafío de mantener íntegro el depósito de la fe.

¡Descubrid vuestras raíces cristianas, aprended la historia de la Iglesia, profundizad el conocimiento de la herencia espiritual que os ha sido transmitido, seguid a los testigos y a los maestros que os han precedido! Solo permaneciendo fieles a los mandamientos de Dios, a la alianza que Cristo ha sellado con su sangre derramada en la Cruz, podréis ser los apóstoles y los testigos del nuevo milenio.

Es propio de la condición humana, y especialmente de la juventud, buscar lo absoluto, el sentido y la plenitud de la existencia. Queridos jóvenes, ¡no os contentéis con nada que esté por debajo de los ideales más altos! No os dejéis desanimar por los que, decepcionados de la vida, se han hecho sordos a los deseos más profundos y más auténticos de su corazón. Tenéis razón en no resignarse a las diversiones insulsas, a las modas pasajeras y a los proyectos insignificantes. Si mantenéis grandes deseos para el Señor, sabréis evitar la mediocridad y el conformismo, tan difusos en nuestra sociedad.”

Pero no somos llamados a ser solamente sal de la tierra, también estamos llamados a ser luz, y este símbolo, dice San Juan Pablo II[2], “evoca el deseo de verdad y la sed de llegar a la plenitud del conocimiento que están impresos en lo más íntimo de cada ser humano.” Y ponía un ejemplo para ayudarnos a entender este simbolismo. Decía que “cuando la luz va menguando o desaparece completamente, ya no se consigue distinguir la realidad que nos rodea. En el corazón de la noche podemos sentir temor e inseguridad, esperando sólo con impaciencia la llegada de la luz de la aurora.”

Más adelante sigue diciendo que “la luz de la cual Jesús nos habla en el Evangelio es la de la fe, don gratuito de Dios, que viene a iluminar el corazón y a dar claridad a la inteligencia: ‘Pues el mismo Dios que dijo: ‘De las tinieblas brille la luz’, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo’ (2Cor 4,6).

El encuentro personal con Cristo ilumina la vida con una nueva luz, nos conduce por el buen camino y nos compromete a ser sus testigos. Con el nuevo modo que Él nos proporciona de ver el mundo y las personas, nos hace penetrar más profundamente en el misterio de la fe.”

“Así como la sal da sabor a la comida y la luz ilumina las tinieblas, así también la santidad da pleno sentido a la vida, haciéndola un reflejo de la gloria de Dios. ¡Con cuántos santos, también entre los jóvenes, cuenta la historia de la Iglesia! En su amor por Dios han hecho resplandecer las mismas virtudes heroicas ante el mundo, convirtiéndose en modelos de vida propuestos por la Iglesia para que todos le imiten.[3]”

Todo esto nos lleva al último punto del que nos habla el Evangelio: que somos llamados a ser una ciudad puesta en lo alto de un monte, porque el deseo de Cristo es que “así brille vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.” Con nuestras buenas obras, con el ejemplo que estamos llamados a dar de santidad en este mundo perdido en que vivimos, la fe que llevamos dentro -y que debe iluminar las tinieblas- juntamente con nuestras obras buenas, deben ser como un refugio para las personas que están desesperadas en el mundo, debemos mostrarles que hay un lugar mejor, un reino dónde todo lo de acá abajo es semejante a paja para quemar y por el cual debemos luchar y darlo todo por alcanzar.

Esta gracia le pedimos a la Santísima Virgen María: la de tomar conciencia de esta misión que nos encomendó el Señor, y también le pedimos la fuerza necesaria para llevar adelante esta misión.

Ave María Purísima.

P. Harley Carneiro, IVE

[1] Homilía de San Juan Pablo II en Castel Gandolfo, el 25 de julio de 2001 para la XVII Jornada Mundial de la Juventud

[2] Ibid.

[3] Ibid.