“Visita de nuestro Provincial y más trabajos en Séforis”

San Juan Pablo II

1. “Rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras: convertíos al Señor Dios vuestro; porque es compasivo y misericordioso” (Jl 2, 13).

1. “Rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras: convertíos al Señor Dios vuestro; porque es compasivo y misericordioso” (Jl 2, 13).

Con estas palabras del profeta Joel, la liturgia de hoy nos introduce en la Cuaresma. Nos indica que la conversión del corazón es la dimensión fundamental del singular tiempo de gracia que nos disponemos a vivir. Sugiere, asimismo, la motivación profunda que nos impulsa a reanudar el camino hacia Dios: es la conciencia recuperada de que el Señor es misericordioso y de que todo hombre es un hijo amado por él y llamado a la conversión.

Con gran riqueza de símbolos, el texto profético recién proclamado recuerda que el compromiso espiritual ha de traducirse en opciones y en gestos concretos; que la auténtica conversión no debe reducirse a formas exteriores o a vagos propósitos, sino que exige la implicación y la transformación de toda la existencia.

La exhortación “convertíos al Señor Dios vuestro” implica el desprendimiento de lo que nos mantiene alejados de él. Este desprendimiento constituye el punto de partida necesario para restablecer con Dios la alianza rota a causa del pecado.

2. “En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Co 5, 20). La apremiante invitación a la reconciliación con Dios está presente también en el pasaje de la segunda carta a los Corintios, que acabamos de escuchar

La referencia a Cristo, que se halla en el centro de toda la argumentación, sugiere que en él se da al pecador la posibilidad de una auténtica reconciliación. En efecto, “al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios” (2 Co 5, 21). Sólo Cristo puede transformar la situación de pecado en situación de gracia.

Sólo él puede convertir en “momento favorable” los tiempos de una humanidad inmersa y dañada por el pecado, turbada por las divisiones y el odio. En efecto, “él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, derribando el muro que los separaba: el odio. (…) Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz” (Ef 2, 14. 16).

¡Este es el momento favorable! Un momento ofrecido también a nosotros, que hoy emprendemos con espíritu penitente el austero camino cuaresmal.

3. “Convertíos a mí de todo corazón: con ayuno, con llanto, con luto” (Jl 2, 12).

La liturgia del miércoles de Ceniza, por boca del profeta Joel, exhorta a la conversión a ancianos, mujeres, hombres maduros, jóvenes y niños. Todos debemos pedir perdón al Señor por nosotros y por los demás (cf. Jl 2, 16-17).

Amadísimos hermanos y hermanas, siguiendo la tradición de las estaciones cuaresmales, estamos hoy reunidos aquí, en la antigua basílica de Santa Sabina, para responder a esa apremiante exhortación. También nosotros, como los contemporáneos del profeta, tenemos ante los ojos y llevamos grabadas en el corazón imágenes de sufrimientos y de enormes tragedias, a menudo fruto del egoísmo irresponsable. También nosotros sentimos el peso del desconcierto de numerosos hombres y mujeres ante el dolor de los inocentes y las contradicciones de la humanidad actual.

Necesitamos la ayuda del Señor para recuperar la confianza y la alegría de la vida. Debemos volver a él, que nos abre hoy la puerta de su corazón, rico en bondad y misericordia.

4. En el centro de atención de esta celebración litúrgica hay un gesto simbólico, ilustrado oportunamente por las palabras que lo acompañan. Es la imposición de la ceniza, cuyo significado, que evoca con fuerza la condición humana, queda destacado en la primera fórmula del rito: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” (cf. Gn 3, 19). Estas palabras, tomadas del libro del Génesis, recuerdan la caducidad de la existencia e invitan a considerar la vanidad de todo proyecto terreno, cuando el hombre no funda su esperanza en el Señor. La segunda fórmula que prevé el rito: “Convertíos y creed el Evangelio” (Mt 1, 15) subraya cuál es la condición indispensable para avanzar por la senda de la vida cristiana: se requieren un cambio interior real y la adhesión confiada en la palabra de Cristo.

Por tanto, la liturgia de hoy puede considerarse, en cierto modo, como una “liturgia de muerte”, que remite al Viernes santo, en el que el rito actual alcanza su realización plena. En efecto, en Cristo, que “se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2, 8), también nosotros debemos morir a nosotros mismos para renacer a la vida eterna.

5. Escuchemos la invitación que el Señor nos hace a través de los gestos y las palabras, intensas y austeras, de la liturgia de este miércoles de Ceniza. Acojámosla con la actitud humilde y confiada que nos propone el salmista: “Contra ti, contra ti solo pequé; cometí la maldad que aborreces”. Y también: “Oh Dios, crea en mí un corazón puro; renuévame por dentro con espíritu firme…” (cf. Sal 50).

Ojalá que el tiempo cuaresmal sea para todos una renovada experiencia de conversión y de profunda reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Nos lo obtenga la Virgen de los Dolores, a la que, a lo largo del camino cuaresmal, contemplamos unida al sufrimiento y a la pasión redentora de su Hijo.

San Juan Pablo II

Primero, pues, el camino de la oración. Digo “primero”, porque deseo hablar de ella antes que de las otras. Pero diciendo “primero”, quiero añadir hoy que en la obra total de nuestra conversión, esto es, de nuestra maduración espiritual, la oración no está aislada de los otros dos caminos que la Iglesia define con el término evangélico de “ayuno y limosna”. El camino de la oración quizá nos resulta más familiar. Quizá comprendemos con más facilidad que sin ella no es posible convertirse a Dios, permanecer en unión con Él, en esa comunión que nos hace madurar espiritualmente. Sin duda, entre vosotros, que ahora me escucháis, hay muchísimos que tienen una experiencia propia de oración, que conocen sus varios aspectos y pueden hacer partícipes de ella a los demás. En efecto, aprendemos a orar, orando. El Señor Jesús nos ha enseñado a orar ante todo orando Él mismo: “y pasó la noche orando” (Lc6,12); otro día, como escribe San Mateo, “subió a un monte apartado para orar y, llegada la noche, estaba allí solo” (Mt 14,23). Antes de su pasión y de su muerte fue al monte de los Olivos y animó a los Apóstoles a orar, y Él mismo, puesto de rodillas, oraba. Lleno de angustia, oraba más intensamente (cf. Lc 22,39-46). Sólo una vez, cuando le preguntaron los Apóstoles: “Señor, enséñanos a orar” (Lc 11,1), les dio el contenido más sencillo y más profundo de su oración: el “Padrenuestro”.

Dado que es imposible encerrar en un breve discurso todo lo que se puede decir o lo que se ha escrito sobre el tema de la oración, querría hoy poner de relieve una sola cosa. Todos nosotros, cuando oramos, somos discípulos de Cristo, no porque repitamos las palabras que Él nos enseñó una vez —palabras sublimes, contenido completo de la oración—, somos discípulos de Cristo incluso cuando no utilizamos esas palabras. Somos sus discípulos sólo porque oramos: “Escucha al Maestro que ora; aprende a orar. Efectivamente, para esto oró Él, para enseñar a orar” afirma San Agustín (Enarrationes in Ps. 56, 5). Y un autor contemporáneo escribe: “Puesto que el fin del camino de la oración se pierde en Dios, y nadie conoce el camino excepto el que viene de Dios, Jesucristo, es necesario (…) fijar los ojos en Él sólo. Es el camino, la verdad y la vida. Sólo Él ha recorrido el camino en las dos direcciones. Es necesario poner nuestra mano en la suya y partir” (Y. Raguin, Chemins de la contemplation, Desclée de Brower, 1969, pág. 179). Orar significa hablar con Dios -o diría aún más-, orar significa encontrarse en el Único Verbo eterno a través del cual habla el Padre y que habla al Padre. Este Verbo se ha hecho carne, para que nos sea más fácil encontrarnos en Él también con nuestra palabra humana de oración. Esta palabra puede ser muy imperfecta a veces, puede tal vez hasta faltarnos, sin embargo esta incapacidad de nuestras palabras humanas se completa continuamente en el Verbo que se ha hecho carne para hablar al Padre con la plenitud de esa unión mística que forma con Él cada hombre que ora, que todos los que oran forman con Él. En esta particular unión con el Verbo está la grandeza de la oración, su dignidad y, de algún modo, su definición.

Es necesario sobre todo comprender bien la grandeza fundamental y la dignidad de la oración. Oración de cada hombre Y también de toda la Iglesia orante. La Iglesia llega, en cierto modo, tan lejos como la oración. Dondequiera haya un hombre que ora.

Es necesario orar basándose en este concepto esencial de la oración. Cuando los discípulos pidieron al Señor Jesús: “Enséñanos a orar”, Él respondió pronunciando las palabras de la oración del Padrenuestro, creando así un modelo concreto y al mismo tiempo universal. De hecho, todo lo que se puede y se debe decir al Padre está encerrado en las siete peticiones que todos sabemos de memoria. Hay en ellas una sencillez tal, que hasta un niño las aprende, y a la vez una profundidad tal, que se puede consumir una vida entera en meditar el sentido de cada una de ellas. ¿Acaso no es así? ¿No nos habla cada una de ellas, una tras otra, de lo que es esencial para nuestra existencia, dirigida totalmente a Dios, al Padre? ¿No nos habla del “pan de cada día”, del “perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos”, y al mismo tiempo de preservarnos de la “tentación” y de “librarnos del mal”?

Cuando Cristo, respondiendo a la pregunta de los discípulos “enséñanos a orar”, pronuncia las palabras de su oración, enseña no sólo las palabras, sino enseña que en nuestro coloquio con el Padre debemos tener una sinceridad total y una apertura plena. La oración debe abrazar todo lo que forma parte de nuestra vida. No puede ser algo suplementario o marginal. Todo debe encontrar en ella su propia voz. También todo lo que nos oprime; de lo que nos avergonzamos; lo que por su naturaleza nos separa de Dios. Precisamente esto, sobre todo. La oración es la que siempre, primera y esencialmente, derriba la barrera que el pecado y el mal pueden haber levantado entre nosotros y Dios.

A través de la oración todo el mundo debe encontrar su referencia justa: esto es, la referencia a Dios: mi mundo interior y también el mundo objetivo, en el que vivimos y tal como lo conocemos. Si nos convertimos a Dios, todo en nosotros se dirige a Él. La oración es la expresión precisamente de este dirigirse a Dios; y esto es, al mismo tiempo, nuestra conversión continua: nuestro camino.

Dice la Sagrada Escritura:

“Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión” (Is 55,10-11).

La oración es el camino del Verbo que abraza todo. Camino del Verbo eterno que atraviesa lo íntimo de tantos corazones, que vuelve a llevar al Padre todo lo que en Él tiene su origen.

La oración es el sacrificio de nuestros labios (cf. Heb 13,15). Es, como escribe San Ignacio de Antioquía, “agua viva que susurra dentro de nosotros y dice: ven al Padre” (cf. Carta a los romanos VII, 2).

Con mi bendición apostólica.

San Juan Pablo II

¿Por qué debemos orar?

1. Debemos orar, lo primero de todo, porque somos creyentes.

En efecto, la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por lo tanto, no podemos menos de abandonarnos en El, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza. Algunos afirman, y tratan de demostrar que el universo es eterno y que todo el orden que vemos en el universo, comprendido el hombre con su inteligencia y libertad, es sólo obra del acaso. Pero los estudios científicos y la experiencia admitida por tantas personas honestas dicen que estas ideas, aunque afirmadas y tal vez enseñadas, no están demostradas y dejan siempre extraviados e inquietos a quienes las sostienen, porque comprenden muy bien que un objeto en movimiento debe tener el impulso de fuera. ¡Comprenden muy bien que el acaso no puede producir el orden perfecto que existe en el universo y en el hombre! Todo está maravillosamente ordenado, desde las partículas infinitesimales que componen el átomo, hasta las galaxias que giran en el espacio. ¡Todo señala un proyecto que comprende cada manifestación de la naturaleza, desde la materia inerte hasta el pensamiento del hombre! ¡Donde hay orden, hay inteligencia; y donde hay un orden supremo, está la Inteligencia suprema que nosotros llamamos “Dios”, y que Jesús nos ha revelado que es Amor y nos ha enseñado a llamar Padre!

Así, reflexionando sobre la naturaleza del universo y sobre nuestra misma vida, comprendemos y reconocemos que somos criaturas, limitadas y, sin embargo, sublimes, que debemos nuestra existencia a la infinita majestad del Creador!

Por esto la oración es, ante todo, un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y de reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en Aquel que nos ha dado la vida por amor.

La oración es un diálogo misterioso, pero real, con Dios, un diálogo de confianza y de amor.

2. Pero nosotros somos cristianos, y por esto debemos orar como cristianos.

Efectivamente, la oración para el cristiano adquiere una característica particular que cambia totalmente su naturaleza íntima y su valor íntimo.

El cristiano es discípulo de Jesús: es el que cree verdaderamente que Jesús es el Verbo encarnado; el Hijo de Dios venido entre nosotros a esta tierra.

Como hombre, la vida de Jesús ha sido una oración continua, un acto continuo de adoración y de amor al Padre, y porque la expresión máxima de la oración es el sacrificio, la cumbre de la oración de Jesús es el sacrificio de la cruz, anticipado con la Eucaristía en la última Cena y transmitido a todos los siglos con la Santa Misa.

Por esto el cristiano sabe que su oración es Jesús; toda oración suya parte de Jesús; es El quien ora en nosotros, con nosotros y por nosotros.

Todos los que creen en Dios, oran; pero el cristiano ora en Jesucristo: ¡Cristo es nuestra oración!

La oración máxima es la Santa Misa, porque en la Santa Misa es el mismo Jesús, realmente presente. quien renueva el sacrificio de la cruz; pero toda oración es válida, especialmente el “Padrenuestro”, que El mismo quiso enseñar a los Apóstoles y a todos los hombres de la tierra.

Pronunciando las palabras del “Padrenuestro”, Jesús creó un modelo de oración concreto y al mismo tiempo universal. De hecho, todo lo que se puede y se debe decir al Padre está encerrado en las siete peticiones que todos sabemos de memoria. Hay en ellas una sencillez tal, que hasta un niño las aprende, pero al mismo tiempo una profundidad tal, que se puede consumir una vida entera en meditar su sentido.

3. Finalmente, debemos orar también porque somos frágiles y culpables.

Es preciso reconocer humilde y realísticamente que somos pobres criaturas, con ideas confusas, tentadas por el mal, frágiles y débiles, con necesidad continua de fuerza interior y de consuelo.

— La oración da fuerza para los grandes ideales, para mantener la fe, la caridad, la pureza, la generosidad;

— La oración da ánimo para salir de la indiferencia y de la culpa, si por desgracia se ha cedido a la tentación y a la debilidad;

— La oración da luz para ver y juzgar los sucesos de la propia vida y de la misma historia en la perspectiva salvífica de Dios y de la eternidad. Por esto, ¡no dejéis de orar! ¡No pase un día sin que hayáis orado un poco! ¡La oración es un deber, pero también es una gran alegría, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo! ¡Cada domingo la Santa Misa y, si os es posible, alguna vez también durante la semana; cada día las oraciones de la mañana y de la noche y en los momentos más oportunos!

San Pablo escribía a los primeros cristianos: «Aplicaos a la oración, velad en ella» (Col 4, 2). «Con toda suerte de oraciones y plegarias. orando en todo tiempo» (Ef 6, 18). Invoquemos a María Santísima que os ayude a orar siempre y a orar bien. y encomendando también mi persona y misión a vuestras fervorosas oraciones, os bendigo a todos con gran afecto y benevolencia.

Miércoles 14 de marzo de 1979.

P. Gustavo Pascual, IVE.

La maternidad divina es un dogma de fe definido por el concilio de Éfeso el año 431.

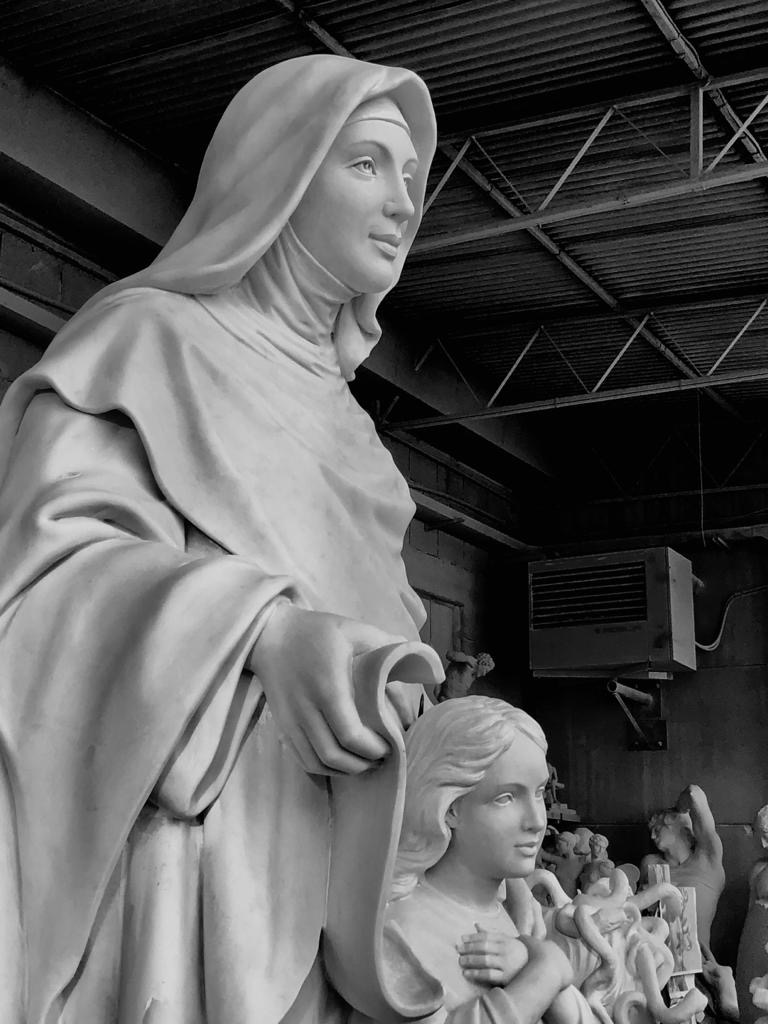

La Iglesia quiere celebrar la Maternidad divina de María el primer día del año. Nos propone en el Evangelio contemplar la cueva de Belén y en ella al Niño, a María y a José.

Debemos por tanto contemplar esa imagen y se nos hará mucho más fácil aceptar el dogma de la maternidad divina. El Niño acostado en el pesebre es el Emmanuel de Isaías[1], es el Verbo hecho carne del prólogo de San Juan[2] y la que está junto a El envolviéndolo en pobres pañales es su Madre que lo acaba de dar a luz. Ese Niño es Dios y la que lo da a luz es pues la Madre de Dios. Su madre es la que lo concibió en Nazaret[3]. Lo concibió en Nazaret en virginidad y ahora lo pare en virginidad.

Contemplemos como lo pare en virginidad. Dice el Evangelio que la misma madre lo envolvió en pañales[4]. María trabajaba preparando la cuna y arropando al Niño porque no tuvo dolor en su parto… y, ¿cómo es esto? los Santos Padres dan el siguiente ejemplo: como el rayo de sol pasa a través del cristal de la ventana sin romperlo ni mancharlo así la Virgen dio a luz a su Hijo en Belén. Contemplemos el rostro feliz de María y también la alegría de José pues ha nacido el Emmanuel. Fue un parto milagroso “porque no hay nada imposible para Dios”[5]. Así como Cristo resucitado entraba en el Cenáculo sin abrir las puertas así salió del seno de su Madre sin corrupción de la carne.

La aparición angélica a los pastores les revela que ha nacido el Mesías, el Señor[6] y van presurosos a Belén y encuentran al Niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre como lo habían señalado los ángeles[7] a María, su madre y a José. La Virgen escuchaba el relato de los pastores y lo guardaba en su corazón.

Contemplemos al Niño. Es Dios que quiere nacer como nosotros de una madre[8]. La condescendencia divina se manifiesta en este nacimiento. Convenía que aquél que iba a ser en todo semejante a los hombres menos en el pecado naciese como nosotros.

Contemplemos a María. Es ejemplo de madre. Da a luz al hijo concebido. A pesar de muchos inconvenientes y sacrificios María resguarda en su seno el fruto de su compromiso con Dios. Ha dicho sí a Dios en Nazaret y su sí permanece en Belén.

Contemplemos la cueva de Belén. ¡Qué milagro inmenso! María la Virgen ha dado a luz al Emmanuel. La madre de Dios junto a la cuna de Dios hecho hombre.

Cada nacimiento es algo extraordinario. Una mujer que acepta la voluntad de Dios y se hace junto a su esposo creador de vida continuando la obra de Dios y dando a luz a un nuevo ser destinado a ser hijo de Dios y ciudadano del Reino de los cielos.

La fiesta de la maternidad de María es un canto a la vida. Un canto a la vida corporal que deja el seno de la madre donde ha vivido nueve meses y ve la luz del mundo; un canto a la vida del espíritu que es germen deseoso de vida interminable.

Pero María sólo tuvo un Hijo. ¿Un hijo? Un hijo sin dolor en Belén. Y tú y yo también somos hijos y generaciones y generaciones son hijos de María y estos partos con dolor porque María quiere tener muchos hijos y quiere que todos los hombres la llamen madre. Así es también el querer de Dios que todos lo tengan a Él por Padre y a María por madre.

Contemplemos a María. Esa joven judía es la Madre de Dios y por tanto su poder no tiene límites. Los santos dicen de María más pura que ella solo Dios o menos Dios cualquier título es digno de ella. Los Santos Padres asombrados de gracia tan inmensa la llaman “omnipotencia suplicante” y con razón porque qué no podrá la que es Madre de Dios.

Contemplemos a María y al Niño. Ese Niño junto con el Padre y el Espíritu Santo predestinaron a María para ser su madre. La llenaron de gracias para oficio tan sublime, la preservaron de la mancha original para que fuese limpio manantial de donde surgiera la Divina Gracia.

Esa Madre que acaricia y acuna al Niño es siempre virgen y corredentora. Ella es madre espiritual de todos los hombres, es la Nueva Eva que engendra a la nueva prole de los vivientes, es la primera que esta en el trono de Dios en cuerpo y alma reinando con su Hijo para siempre.

Pero la maternidad divina, misterio admirable del amor de Dios es grandiosa. Sólo una madre puede comprender a otra madre. Sólo la Santa Madre Iglesia puede comprender la maternidad divina por eso en su sabiduría nos enseña aquella oración “ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu propio Creador y permaneces siempre virgen…” (Alma Redemptoris Mater).

[1] 7, 14

[2] 1, 14

[3] Lc 1, 38

[4] Lc 2, 7

[5] Lc 1, 37

[6] Lc 2, 11

[7] v. 12

[8] Cf. Ga 4, 4

P. Gustavo Pascual, IVE.

Es hermoso narrar las maravillas de Dios, de cantar su gloria a través de la Escritura, pero hay otra manera de glorificar y cantar la gloria de Dios que es viviéndola y esta segunda es más perfecta, a mi modo de entender.

Muchas veces sentimos ganas de escribir para librarnos de lo que tenemos dentro… ¿Qué cosa? Un gozo inmenso por la contemplación de Dios que quema dentro. El contento tiene que estallar de alguna manera y estalla en gozo, en alegría y a veces en júbilo. El contento a veces estalla en fuerza misionera o en predicación abrazada, en algunos en grafía.

San Juan Bautista estuvo contenido contemplando al Verbo Encarnado treinta años. Su primera contemplación lo hizo saltar de gozo en el seno de Isabel y fue tan grande su caridad que quedó santificado (sin dejar de lado la gracia particular que es lo principal de su santificación) y luego tuvo su gozo contenido en su paraje eremítico hasta que estalló a orillas del Jordán como un torbellino de fuego incendiando los corazones bien dispuestos.

Juan custodió con la ascética su contemplación y consecuente gozo del misterio del Verbo Encarnado, gran lección para todo hombre religioso que únicamente debería salir fuera para dar a conocer las grandezas de Dios, porque si salimos fuera por otra razón perdemos el gozo, porque dejamos de contemplar, dejamos de estar contentos y nos disipamos en cosas terrenales. El que da a conocer el misterio hacia fuera no se derrama sino que sigue contenido, por lo cual, nuestra predicación nunca debe mermar nuestra vida interior. Si lo hace mala señal. Por eso es necesaria la ascética para seguir contento, mucho más para el hombre religioso.

San Juan estalló en el Jordán rebalsando el misterio contenido en su alma a los hombres que quisieron escucharlo.

Jesús, el Verbo Encarnado dio a conocer en toda su vida quién era y las grandezas de Dios y fue tan grande su desborde que no sólo lo tradujo en palabras sino también en obras y algunas obras de “locura” a los ojos del mundo[1]. Su muerte en cruz es la expresión más elocuente del estallido del amor de su alma. Es el desborde incontenible e infinito de la Sabiduría Eterna.

Y María no predicó, no dijo a nadie quién era, no escribió (probablemente no sabía escribir, pertenecía a un pueblo de tradición oral) y estuvo contenida toda la vida, por arriba Dios por abajo su humildad. Y esto es muy doloroso para el alma extática.

Si bien los santos viven comúnmente su ser extraordinario, por ahí Dios les concede aliviar la presión interna de su alma enamorada, su contento, por un milagro, un éxtasis, una predicación, una exaltación, un escrito…, pero María fue una nazaretana más. A Jesús que admiraba a los hombres por su doctrina y por sus milagros lo tenían por uno más: “¿No es éste el hijo del carpintero?”[2], ¡que sería de María que realmente en el exterior era igual a las demás mujeres de su pueblo: pobre, trabajadora, sufrida! aunque brillaba en ella la caridad.

Y “María, guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón” y no era otra la voluntad de Dios sobre su esclava: guardar contenta las maravillas del Señor en su alma.

Guardar el secreto de su maternidad divina, el de su virginidad perpetua, el de su plenitud de gracias, el de su elección admirable. Después de su encuentro con Isabel en donde exultó en Dios se hace un gran silencio en torno a María. En Nazaret era una más. ¡Qué dolor el tener que callar las maravillas de Dios! Pero ¿por qué no las decía a las nazaretanas? Porque María por voluntad de Dios debía estar escondida y además para que agregar dolor al dolor. Cómo hablar de las maravillas de Dios a los que hablan otro idioma, a los que hablan de la tierra. Si Jesús con su autoridad inmensa era desoído, qué podrían entender de una paisana, a la cual, le había salido un hijo medio loco.

Por eso María callaba y gozaba en su interior pero no sin dolor porque no somos ángeles, aunque ella tenía algo de divino y angélico que nos falta a nosotros. Nuestro estado interno lo queremos expresar por los sentidos. El alma de María fue un alma llena de dolor de amor porque crecía el amor sin poderlo manifestar y lo guardaba contenida en su corazón si que saltara en júbilo para expresarlo.

Sólo tendría término el dolor de su alma en el éxtasis del Calvario donde la noche del alma sería el término y la cumbre del dolor. Allí se liberó María traduciendo su amor contento en un fruto: sus hijos que somos nosotros. Dolor que pasa al dar a luz[3]. Gozo contenido que es liberado. Con ansia inmensa he deseado esta pascua…[4]

Pero volvamos a Nazaret para aprender. El dolor de la Virgen se daba en su silencio, en su humildad, pero sobre todo en hacer lo extraordinario en lo ordinario o de lo ordinario algo extraordinario. Exteriormente como cualquier otra persona, interiormente algo extraordinario. Y si bien en los santos hay cosas extraordinarias que los acreditan como tales, no las tienen en cuenta sino como gracias gratuitamente dadas por Dios. Quieren la cruz como María, la cruz del silencio y de la humildad, del ocultamiento… porque allí custodian mejor las maravillas de Dios y por eso cuando son enviados tienen fuego.

Es mejor y más seguro camino el meditar las cosas en el corazón y ofrecer el dolor de estar contenido. Así debe hacer todo hombre religioso, a no ser que sea otra la voluntad de Dios, para imitar a la Madre y Señora, para dolerse en el contento y hacerlo algo extraordinario porque en realidad es algo extraordinario encerrado en lo ordinario que si se calla tiene sabor de cruz, tiene sabor de Dios, tiene sabor de eternidad.

[1] 1 Co 1, 23

[2] Mt 13, 53

[3] Cf. Jn 16, 21

[4] Cf. Lc 22, 14

P. Jason Jorquera Meneses, IVE.

Dedicado a todos los miembros del Instituto del Verbo Encarnado, mi familia religiosa;

especialmente a quienes se encuentran en las más lejanas y difíciles tierras de misión,

perseverando aferrados a su cruz y buscando cada día corresponder

a la divina predilección de Aquel que llamó a los que quiso,

y sigue llamando cada día a seguirlo de cerca

según un estilo de vida propio, su estilo de vida:

el del Evangelio.

Explica santo Tomás que “se llaman religiosos por antonomasia aquellos que se entregan totalmente al servicio divino, ofreciéndose como holocausto a Dios. De ahí también la afirmación de San Gregorio […]: Hay quienes no se reservan cosa alguna para sí mismos, sino que inmolan al Dios todopoderoso su pensamiento, su lengua, su vida, todos los bienes que recibieron. Ahora bien: la perfección del hombre está en unirse totalmente a Dios… Luego, bajo este aspecto, la vida religiosa lleva consigo un estado de perfección.”[1]

Del citado texto de santo Tomás, podemos sacar variadas consideraciones en lo que respecta a la vida religiosa, tales como su aspecto de “holocausto”, “búsqueda especial de unión con Dios”, “renuncia” y “servicio”; todo lo cual se encuentra embebido del sublime don que Dios nos quiso regalar por sobre las demás creaturas de este mundo: la libertad. Y aquí está la clave para comenzar a comprender la vida religiosa que se vuelve una inexplicable paradoja para las almas carentes de fe, ya que el religioso “libremente se obliga”, libremente se ata por medio de los votos, y libremente también ha decidido seguir y servir de cerca a su Dios y Señor: ¿cómo explicar fuera del ámbito de la fe tal compromiso?, ¿cómo comprender el “obligarse” delante de Dios y bajo pecado a su servicio?, ¿cómo concebir que una cadena nos permita volar?; y la respuesta sólo se entiende a la luz de un amor que va más allá de nuestra humana lógica, de un amor que nos cobija, que nos protege, y que nos ha llamado a seguirlo de cerca, y tan de cerca que hemos querido hacerlo -nosotros, los religiosos- poniéndonos estos verdaderos lazos de amor y correspondencia que son los votos, lazos especiales y exclusivos, una de las más grandes incomprensiones tanto de los frívolos incrédulos como de los creyentes egoístas, simplemente porque son aquellos lazos que liberan.

El voto

El voto es una promesa hecha a Dios de un bien mejor y posible.

“Promesa voluntaria” y no coacción, es decir, completamente libre: un voto obligado no es tal sino una farsa; una promesa, en cambio, hecha con pleno conocimiento y libertad sí lo es. “De un bien mejor”, en este caso, los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia cuya síntesis conjunta no es otra que la imitación de nuestro Señor Jesucristo en su estilo de vida, en la manera concreta en que vivió su humanidad en la tierra dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, como diría san Pedro, pero con la particularidad de que implican toda la vida del religioso; es decir, que no son como los votos que se hacen pidiendo alguna gracia especial, sino que son ellos mismos una inefable gracia ofrecida gratuitamente por Dios y aceptada libremente también por el alma en un acto de “comprometida generosidad”.

Finalmente, este bien mejor es “posible” por la gracia divina, que ofrece al consagrado todos aquellos medios necesarios para llevar a cabo su especialísima consagración, emulando el estilo de vida casto, pobre y obediente de nuestro Redentor; y todo esto resguardado -reiteramos: como corresponde al verdadero voto-, bajo una solemne y pública promesa.

Los votos religiosos: acto libre y liberador

Un religioso, propiamente dicho, es tal por tener votos, es decir, porque voluntariamente decidió abrazar la pobreza, castidad y obediencia para seguir más de cerca y mejor a Jesucristo. Y justamente en el momento que entregó a Dios su voluntad eligió para sí una “nueva manera de libertad” que está por encima del ámbito terrenal (por eso es sobrenatural), y ésta es la libertad de aquellos que dejándolo todo lo siguieron[2], tomando en sus manos el arado sin querer mirar atrás[3], obligándose a imitar a su Señor en su modo específico de vivir.

Dejando esto en claro, nos encontramos ahora ante la gran disyuntiva de opiniones respecto a la vida religiosa: o se es libre o se está atado; pero “¿atarse para ser más libre?”, ¿cómo se entiende? Pues bien, así como la barca extiende sus velas y las ata firmemente para que el viento sople en ellas y la lleve consigo, de manera análoga los sagrados votos ayudan a los religiosos a liberarse de las ataduras terrenas, para que el viento del Espíritu Santo sople sobre ellos y los conduzca por los senderos que exige su especial consagración; pero para eso las amarras de los votos deben estar firmes. En otras palabras, pasa lo mismo que en cualquier otra elección, pero con consecuencias definitivamente sublimes, porque elegir una cosa significa renunciar a otra (o a otras), aunque en el consagrado es mucho más significativo y más profundo, ya que renuncia a cosas que de hecho son buenas, como por ejemplo el matrimonio, pero para elegir algo mejor: la imitación de Cristo consagrado enteramente al Padre.

El primer lazo: la pobreza

La libertad del religioso se aferra al Absoluto, del cual hace su única riqueza al renunciar a todo aquello que el mundo le quiera ofrecer, tomando el mínimo necesario y simplemente como medio para unirse más a su modelo, quien siendo rico se hizo pobre[4], invitando a la perfección a través del desprendimiento de lo terrenal, para ir forjando desde aquí un tesoro en el Cielo[5] que jamás le será arrebatado. Este lazo de la pobreza efectiva, sin embargo, es simplemente el acicate hacia el desprendimiento sincero que tiene todo por pérdida con tal de ganar a Cristo[6], haciendo del consagrado un cautivo de la riqueza espiritual que Dios le ofrece a cambio de renuncia y amorosa fidelidad.

El segundo lazo: la castidad

Siguiendo aquella amorosa fidelidad de la que acabamos de hablar, debemos decir que este segundo lazo liberador, que es la castidad, corresponde al amor de predilección que Dios ha tenido con el religioso quien, en su entrega generosa, no desea otra cosa que ofrecer completamente el corazón, y sus afectos, a Aquel que lo amó primero[7] y lo ha invitado a seguirlo de cerca, en una intimidad especial que busca destruir en él cualquier desorden que le impida unirse a este buen Dios, que lo ha elegido para simplemente “dedicarse a Él”, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas[8]…

El tercer lazo: la obediencia

El voto de obediencia constituye el lazo principal. Es decir, que si los otros votos son las cuerdas la obediencia es una cadena, mediante la cual la propia voluntad se rinde a Dios y su Divina Voluntad para ir en comprometida búsqueda de su máxima libertad: la de los hijos de Dios, quienes libres de las ataduras de este mundo y del pecado, de sus afectos desordenados y de sus caprichos, abrazan con firmeza la obra que Dios quiere realizar en sus almas mediante el estilo de vida al cual el Verbo Encarnado les ha llamado . Quien “se ata a Dios” se hace capaz de romper las otras ataduras y volar; porque toda alma que generosamente corresponda al llamado divino y se ponga en manos de Dios con todo lo que implique, con todas sus cruces, con todas las arideces por las cuales deba pasar para purificarse en esta vida; y con la determinación firme de vencerse a sí misma y no renunciar jamás a este “compromiso sublime”, ciertamente se encamina a triunfar con creces sobre lo terreno y bajo la impronta de los elegidos de Dios.

Nuestro cuarto lazo: el voto de esclavitud mariana

Por divina disposición nuestra familia religiosa cuenta con “un lazo más”, uno que se entrelaza con los demás como filial expresión de amor: el voto a María santísima; aquella humilde sierva del Señor merecedora de la Encarnación en la pureza de su vientre, alma fiel hasta el Calvario y de allí en adelante en cada alma que acepte su excelsa maternidad, capaz de moldear los corazones en la medida de su docilidad, y señal de salvación para quienes la honren afectuosamente como se merece. María santísima es un lazo de hilos finos y suaves, firmes para apartar a sus hijos del pecado, tiernos para llevarlos a su Hijo Jesucristo, y completamente capaces ayudar a tejer con ellos nuestra santificación.

Conclusión

El espíritu del mundo ofrece constantemente ataduras que buscan sumir y esclavizar los corazones de los hombres, obligándolos a dejar de mirar las realidades eternas; la vida religiosa constituye el testimonio vivo de la verdadera libertad, destructor de dichas ataduras por medio del compromiso íntimo y perpetuo con el Evangelio de Jesucristo, el gran liberador y salvador de las almas. El mundo más que nunca necesita almas generosas que acepten el llamado a “liberarse y liberar” los corazones del pecado, combatiendo virilmente bajo la bandera del Hijo de Dios, y aceptando vivir su estilo de vida hasta las últimas consecuencias, aferrados a la Cruz, ciertamente, pero con la alegría sobrenatural que se ha vuelto la impronta luminosa entre las tinieblas, propia de aquellos que lo han dejado todo para seguirlo de cerca, de aquellos que han hecho de las pequeñas renuncias el pan cotidiano, y cuyo verdadero holocausto espiritual se ha hecho concreto mediante la máxima expresión de su libertad: la profesión religiosa, los sagrados votos… aquellos lazos que liberan.

[1] Cf. II,II, 186,1

[2] Cf. Lc 5,11; Mt 4,20

[3] Cf. Lc 9,62

[4] Cf. 2 Cor, 8-9

[5] Cf. Mt 19, 21

[6] Cf. Flp 3, 8

[7] Cf. 1 Jn 4, 19

[8] Cf. Mc 12, 30