El amor, centro de vida

Tomado de “Obras eucarísticas”

San Pedro Julian Eymard

Todo amor tiene su centro. El niño descansa en la madre; el amigo, en el afecto del amigo; el avaro, en sus tesoros; el sabio, en la ciencia, y el soldado, en la gloria. Cada cual tiene un centro de vida en que descanse y se complazca, un centro donde concentre todos sus trabajos, así como todos sus afectos y deseos.

Y ¿cuál tendrá que ser el centro verdadero del cristiano, mayormente el de adorador? Un centro humano no puede bastarle, sino que tiene necesidad de un centro infinito como sus deseos.

Necesita un centro siempre vivo y accesible, porque si no se encontraría como huérfano y desterrado; un centro que continuamente repare sus fuerzas y alimente su foco de amor y sostenga su acción; un centro perfecto que le perfeccione satisfaga todos los anhelos de su ser, siendo vida de su entendimiento, dichoso recuerdo de su memoria, cuadro amoroso de su imaginación, objeto supremo de su voluntad, felicidad de su corazón y aun de su cuerpo. Quien dice centro dice todo esto. Todo el hombre tiene que ser feliz en su centro para que no se vea obligado a buscar otro.

Sólo Jesús debe ser nuestro centro

Esto supuesto, por perfectas que sean, no pueden ser las virtudes centro de vida del cristiano. Porque quién dice virtud dice abnegación, mortificación, sacrificio, y el hombre no puede vivir siempre en el calvario y en la muerte.

Nunca dijo nuestro Señor a sus discípulos: Permaneced en la humildad, en la pobreza o en la obediencia. Esto sería trocar un medio en fin. La razón por que hay tantas almas piadosas tristes y desanimadas en el ejercicio de las virtudes está en que se encierran en sacrificios, perdiendo la libertad interior de la santa dilección. Son como fuego comprimido, privado de su expansión y de su llama.

Nadie tan libre como un niño y, sin embargo, nadie tan dependiente y sumiso como él; porque no para en las dificultades de su educación, ni en el acto de la obediencia, sino solamente en el principio de amor que lo inspira o en el deseo del amor que le anima.

Tampoco dijo nuestro Señor que permanezcamos en un ángel o en un santo, porque también ellos son seres creados.

Ni a la santísima Virgen nos dio Jesús como centro. Esta divina madre tiene el corazón atravesado para que nos dé paso al de Jesús, abierto para recibirnos.

No quiere Jesús que establezcamos nuestra mansión en los dones divinos, porque el don no es el dador. En la divina dilección es donde quiere que establezcamos nuestra morada “Os he amado como mi Padre me ha amado: permaneced en mi amor”. Y ¿qué otra cosa es esta dilección que Él mismo? “Aquel en quien yo permanezco y quien en mí permanece produce mucho fruto, porque sin mí nada podéis. Los sarmientos no producen fruto si no están unidos a la cepa. Yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos. Permaneced, por lo tanto, en mí” Jn 15, 4. 5).

Jesucristo es, pues, el centro de acción del cristiano. Cualquiera que obra fuera de Él queda paralizado o, corre peligro de extraviarse poniendo su centro de vida en el amor propio o en el amor del mundo. La señal con que se conoce que un alma permanece en su centro la tiene dada el mismo Jesucristo al decir: “Vuestro corazón está donde vuestro tesoro” (Mt 6, 21).

Además de centro de acción el amor de Jesucristo es centro de piedad. “Dios es caridad, dice san Juan, y el que mora en caridad mora en Dios y Dios en él” (1Jn 4, 16). Así que el amor es lazo de unión entre Dios y el hombre. Es lo que expresa nuestro Señor con las siguientes palabras de una manera todavía más admirable: “El que me ama, guardará mi palabra; mi Padre le amará; iremos a él y en él estableceremos nuestra mansión” (Jn 14, 23). De suerte que toda la santísima Trinidad viene a cohabitar con quien ama a Jesucristo. Es como nuevo cielo en que Dios se revela con toda la ternura de su corazón. “El que me ama, dice el Salvador, será amado de mi Padre; al cual le amaré también manifestándome” (Jn 14, 21). ¿En qué consiste esta manifestación de Jesús? En la manifestación de su verdad, de su bondad y de sus perfecciones adorables, que es a lo que se reduce el cenáculo del amor.

Jesús Sacramentado es nuestro centro

Pero ¿en qué forma, en qué estado de la vida de Jesús debemos poner nuestro centro? Tal es la cuestión vital.

No hay que poner este centro en un estado pasado de la vida de Jesús. Porque el amor no vive de lo pasado, sino de lo presente. Lo pasado es objeto de culto, de gratitud, de las virtudes; pero el corazón no para en esto.

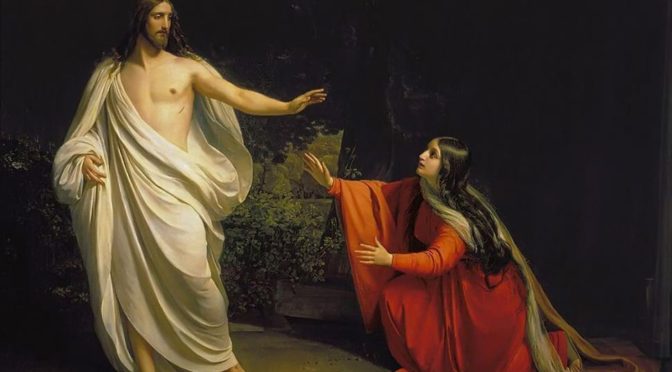

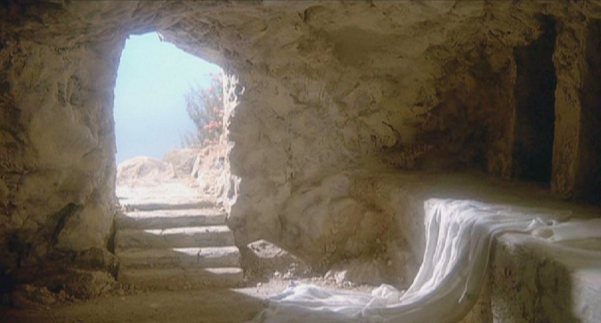

La Magdalena no se contenta con ver a los ángeles y la tumba gloriosa de Jesús, sino que, como también los apóstoles, quiere ver a su Señor vivo. El ángel de la resurrección reprendió a las piadosas mujeres que quedaban en el sepulcro: “¿Por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo? Id y anunciad su resurrección a sus discípulos” (Lc 24, 5; Mt 38, 7).

Así, puede decirse también a las almas piadosas: ¿Por qué pretendéis quedaros en el establo de Belén, en la casa de Nazaret o en el Calvario? Jesús ya no está allí. No hizo más que pasar por ahí. Bien está que honréis su paso, bendigáis las virtudes en él practicadas por su amor; pero id más lejos, buscad a Él mismo. La falta de muchas personas piadosas consiste cabalmente en pararse demasiado en los misterios pasados sin llegar hasta donde está presente ahora Jesucristo.

¿Y dónde está Jesucristo para que con Él podamos vivir y morar? Pues está en el cielo para los bienaventurados y en el santísimo Sacramento para los viandantes.

Jesús dijo estas inefables palabras: “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre mora en mí y yo en él” (Jn 6, 57). Aquí tenemos, por lo tanto, el centro eucarístico del cristiano; la divina Eucaristía es su morada de amor.

Es centro divino y humano a un mismo tiempo, porque Jesucristo es ambas cosas; es centro vivo, actual, personal, siempre a nuestra mano.

¿Puede el hombre tener acá en la tierra un centro más santo ni más amable? ¿La divina Eucaristía no es cielo en la tierra? He aquí que creo nuevos cielos y nueva tierra, dice el vencedor de la muerte y del infierno (Ap 21, 1). He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios permanecerá con ellos. Él será su Dios y ellos serán su familia y su pueblo (cfr. Ap 21, 1-4). Por eso el alma no tiene que ir al cielo en busca de Jesús, pues no es ése el lugar donde ahora debe buscársele. A donde tiene que ir es al santísimo Sacramento.

El santísimo Sacramento es en la tierra su único tesoro y su único placer. Ya que Jesús está en la Eucaristía personalmente por ella, toda su vida debe orientarse hacia el augusto Sacramento como el imán hacia su centro.

Con la divina Hostia el adorador se encuentra bien en todas partes. Ya no hay para él ni destierro, ni desierto, ni privación, ni desdicha, porque todo lo tiene en la Eucaristía. Para castigarle, hacerle desgraciado o hacerle morir de tristeza, sería necesario quitarle el sagrario. Entonces sí, entonces la vida no sería para él más que agonía prolongada; y todos los bienes y glorias de este mundo no tendrían para él otro valor que el de triste cadenas. Cual israelita cautivo a la vera del río de Babilonia, recordando su amada Sión, el discípulo de la Eucaristía no cesaría de llorar lágrimas amargas con el solo recuerdo del cenáculo.

Nada extraño, por tanto, que el primer cuidado del adorador al llegar a tierra extranjera sea buscar el palacio de su rey. Búscalo, pregunta por él en todas partes y cuando, finalmente, descubre a lo lejos la flecha lanzada al cielo reveladora de la mansión de Dios, su corazón salta de gozo como el de un hijo al ver el techo paterno no visto desde hace tiempo o como el de una esposa que divisa el buque que desde lejanas tierras le trae su esposo. Y cuando el adorador franquea el atrio del templo santo, cuando ve la misteriosa lámpara que cual otra estrella de los Magos señala la presencia de Jesús, ¡oh, entonces con qué fe, con qué felicidad, con qué ímpetu amoroso se postra ante el Sagrario! ¡Cómo salta su corazón todas las barreras, cómo pasa por entre las rejas de esta cárcel eucarística y desgarra los velos sacramentales y se arroja adorando a los pies del amado, de su dueño, de Jesús, hostia de amor! ¡Oh! cuán bien caen entonces al discípulo del amor aquellas palabras del Tabor: “¡Qué bien se está aquí, Señor!” Mt 17, 4). Con el real profeta canta alegremente: “¡Cuán amables son vuestros tabernáculos, Señor de los ejércitos! Mi alma desea, hasta desfallecer, los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se regocijaron en el Dios vivo. Porque en él halló el pájaro casa para sí y la tórtola nido donde poner sus polluelos: vuestros altares, Señor de las virtudes, Rey mío y Dios mío. Dichosos, Señor, los que habitan en vuestra casa; por siglos sin fin os alabarán. Porque vale más que mil un día pasado en vuestros atrios. Prefiero ser el último en la casa del Señor que habitar en los palacios de los pecadores…” (Ps 83).

Cómo será la Eucaristía nuestro centro

Pero, ¿cómo hará de la Eucaristía centro de vida el adorador? Sabiendo encontrar en ella a todo Jesucristo, a Jesucristo con los misterios de su vida oculta, de su vida pública, de su vida crucificada y de su vida resucitada, dando nueva vida a todos los estados de la vida pasada del Salvador en su estado sacramental, donde los continúa y glorifica todos por manera admirable, viendo en la Eucaristía a Jesucristo que honra y continúa en su vida resucitada y anonadamiento de la encarnación, la pobreza de su nacimiento, la humildad de su vida oculta, la bondad de su vida pública y su amor en la cruz. Cuando el alma amante acertare a encontrar así a todo Jesucristo, gozará a un mismo tiempo de todos los bienes y hará con todos ellos como un haz, como un foco de todos los actos particulares de amor.

Según el profeta, la Eucaristía es memorial de todas las maravillas del Salvador. Así como los santos en el cielo lo ven todo en Dios en el acto simplicísimo de la visión beatífica, así el discípulo de la Eucaristía verá todo en Jesucristo en el acto eucarístico de su amor.

El secreto para llegar pronto a este centro eucarístico de vida es tomar por algún tiempo a Jesús en el santísimo Sacramento como objeto habitual del ejercicio de la presencia de Dios, como motivo dominante de las intenciones, como meditación del entendimiento, como afecto del corazón y como objeto de todas las virtudes.

Y si el alma fuere bastante generosa, alcanzará esta unidad de acción, logrará familiarizarse con la adorable Eucaristía, pensando en ella con tanta o mayor facilidad que en cualquier otra cosa. Ternísimos afectos brotarán suave y espontáneamente del corazón, y para decirlo en una palabra, el santísimo Sacramento le atraerá como devoción de su vida y centro de perfección de su amor. Ocho días bastarán a un alma sencilla y eucarística para adquirir este espíritu eucarístico; pero aun cuando debiera consagrar a esta adquisición semanas y meses, ¿qué es todo eso comparado con la paz y felicidad de que disfrutará en la divina Eucaristía?

l. Si, como hemos visto en anteriores catequesis, la fe cristiana y la predicación de la Iglesia tienen su fundamento en la resurrección de Cristo, por ser ésta la confirmación definitiva y la plenitud de la revelación, también hay que añadir que es fuente del poder salvífico del Evangelio y de la Iglesia en cuanto integración del misterio pascual. En efecto, según San Pablo, Jesucristo se ha revelado como ‘Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos’ (Rom 1, 4). Y El transmite a los hombres esta santidad porque ‘fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación’ (Rom 4, 25). Hay como un doble aspecto en el misterio pascual: la muerte para liberar del pecado y la resurrección para abrir el acceso a la vida nueva.

l. Si, como hemos visto en anteriores catequesis, la fe cristiana y la predicación de la Iglesia tienen su fundamento en la resurrección de Cristo, por ser ésta la confirmación definitiva y la plenitud de la revelación, también hay que añadir que es fuente del poder salvífico del Evangelio y de la Iglesia en cuanto integración del misterio pascual. En efecto, según San Pablo, Jesucristo se ha revelado como ‘Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos’ (Rom 1, 4). Y El transmite a los hombres esta santidad porque ‘fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación’ (Rom 4, 25). Hay como un doble aspecto en el misterio pascual: la muerte para liberar del pecado y la resurrección para abrir el acceso a la vida nueva.

1. En la Carta de San Pablo a los Corintios, recordada ya varias veces a lo largo de estas catequesis sobre la resurrección de Cristo, leemos estas palabras del Apóstol: ‘Sino resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía es también vuestra fe’ (1 Cor 15, 14). Evidentemente, San Pablo ve en la resurrección el fundamento de la fe cristiana y casi la clave de bóveda de todo el edificio de doctrina y de vida levantado sobre la revelación, en cuanto confirmación definitiva de todo el conjunto de la verdad que Cristo ha traído. Por esto, toda la predicación de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, a través de los siglos y de todas las generaciones, hasta hoy, se refiere a la resurrección y saca de ella la fuerza impulsora y persuasiva, así como su vigor. Es fácil comprender el porqué.

1. En la Carta de San Pablo a los Corintios, recordada ya varias veces a lo largo de estas catequesis sobre la resurrección de Cristo, leemos estas palabras del Apóstol: ‘Sino resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía es también vuestra fe’ (1 Cor 15, 14). Evidentemente, San Pablo ve en la resurrección el fundamento de la fe cristiana y casi la clave de bóveda de todo el edificio de doctrina y de vida levantado sobre la revelación, en cuanto confirmación definitiva de todo el conjunto de la verdad que Cristo ha traído. Por esto, toda la predicación de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, a través de los siglos y de todas las generaciones, hasta hoy, se refiere a la resurrección y saca de ella la fuerza impulsora y persuasiva, así como su vigor. Es fácil comprender el porqué.

1. La profesión de fe que hacemos en el Credo cuando proclamamos que Jesucristo ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’, se basa en los textos evangélicos que, a su vez, nos transmiten y hacen conocer la primera predicación de los Apóstoles. De estas fuentes resulta que la fe en la resurrección es, desde el comienzo, una convicción basada en un hecho, en un acontecimiento real, y no un mito o una ‘concepción’, una idea inventada por los Apóstoles o producida por la comunidad postpascual reunida en torno a los Apóstoles en Jerusalén, para superar junto con ellos el sentido de desilusión consiguiente a la muerte de Cristo en cruz. De los textos resulta todo lo contrario y por ello, como he dicho, tal hipótesis es también crítica e históricamente insostenible. Los Apóstoles y los discípulos no inventaron la resurrección (y es fácil comprender que eran totalmente incapaces de una acción semejante). No hay rastros de una exaltación personal suya o de grupo, que les haya llevado a conjeturar un acontecimiento deseado y esperado y a proyectarlo en la opinión y en la creencia común como real, casi por contraste y como compensación de la desilusión padecida. No hay huella de un proceso creativo de orden psicológico)sociológico)literario ni siquiera en la comunidad primitiva o en los autores de los primeros siglos. Los Apóstoles fueron los primeros que creyeron, no sin fuertes resistencias, que Cristo había resucitado simplemente porque vivieron la resurrección como un acontecimiento real del que pudieron convencerse personalmente al encontrarse varias veces con Cristo nuevamente vivo, a lo largo de cuarenta días. Las sucesivas generaciones cristianas aceptaron aquel testimonio, fiándose de los Apóstoles y de los demás discípulos como testigos creíbles. La fe cristiana en la resurrección de Cristo está ligada, pues, a un hecho, que tiene una dimensión histórica precisa.

1. La profesión de fe que hacemos en el Credo cuando proclamamos que Jesucristo ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’, se basa en los textos evangélicos que, a su vez, nos transmiten y hacen conocer la primera predicación de los Apóstoles. De estas fuentes resulta que la fe en la resurrección es, desde el comienzo, una convicción basada en un hecho, en un acontecimiento real, y no un mito o una ‘concepción’, una idea inventada por los Apóstoles o producida por la comunidad postpascual reunida en torno a los Apóstoles en Jerusalén, para superar junto con ellos el sentido de desilusión consiguiente a la muerte de Cristo en cruz. De los textos resulta todo lo contrario y por ello, como he dicho, tal hipótesis es también crítica e históricamente insostenible. Los Apóstoles y los discípulos no inventaron la resurrección (y es fácil comprender que eran totalmente incapaces de una acción semejante). No hay rastros de una exaltación personal suya o de grupo, que les haya llevado a conjeturar un acontecimiento deseado y esperado y a proyectarlo en la opinión y en la creencia común como real, casi por contraste y como compensación de la desilusión padecida. No hay huella de un proceso creativo de orden psicológico)sociológico)literario ni siquiera en la comunidad primitiva o en los autores de los primeros siglos. Los Apóstoles fueron los primeros que creyeron, no sin fuertes resistencias, que Cristo había resucitado simplemente porque vivieron la resurrección como un acontecimiento real del que pudieron convencerse personalmente al encontrarse varias veces con Cristo nuevamente vivo, a lo largo de cuarenta días. Las sucesivas generaciones cristianas aceptaron aquel testimonio, fiándose de los Apóstoles y de los demás discípulos como testigos creíbles. La fe cristiana en la resurrección de Cristo está ligada, pues, a un hecho, que tiene una dimensión histórica precisa.

1. En esta catequesis afrontamos la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, documentada por el Nuevo Testamento, creída y vivida como verdad central por las primeras comunidades cristianas, transmitida como fundamental por la tradición, nunca olvidada por los cristianos verdaderos y hoy profundizada, estudiada y predicada como parte esencial del misterio pascual, junto con la cruz; es decir la resurrección de Cristo. De El, en efecto, dice el Símbolo de los Apóstoles que ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’; y el Símbolo niceno-constantinopolitano precisa: ‘Resucitó al tercer día, según las Escrituras’.

1. En esta catequesis afrontamos la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, documentada por el Nuevo Testamento, creída y vivida como verdad central por las primeras comunidades cristianas, transmitida como fundamental por la tradición, nunca olvidada por los cristianos verdaderos y hoy profundizada, estudiada y predicada como parte esencial del misterio pascual, junto con la cruz; es decir la resurrección de Cristo. De El, en efecto, dice el Símbolo de los Apóstoles que ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’; y el Símbolo niceno-constantinopolitano precisa: ‘Resucitó al tercer día, según las Escrituras’.

En este domingo junto con toda la iglesia estamos celebrando la resurrección del Señor, la

En este domingo junto con toda la iglesia estamos celebrando la resurrección del Señor, la  Tras la victoria de nuestra Cabeza, debemos mirar hacia el cielo; viviendo en la tierra, debemos tender hacia lo alto.

Tras la victoria de nuestra Cabeza, debemos mirar hacia el cielo; viviendo en la tierra, debemos tender hacia lo alto.